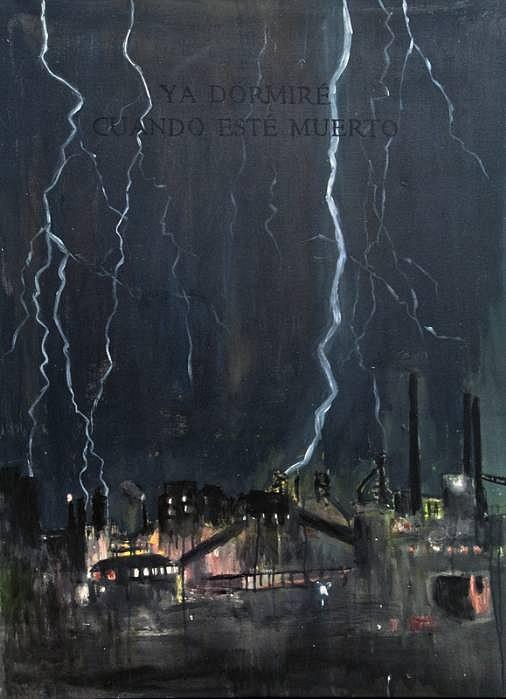

Un cuadro del artista argentino que dialoga con su nueva exhibición en Buenos Aires.

En el mundo del desencanto post fordista, la lluvia ha sido utilizada como señuelo ambiental para echarse a dormir. Una especie de retiro del mundo sin culpas; mucho más si afuera está tronando. En el cuadro “Ya dormiré cuando esté muerto”, Guillermo Kuitca antepone una resistencia cultural a ese truco del escapismo inmóvil. El cuadro es de 1987, cuando la primavera alfonsinista despertaba de su letargo utópico con el levantamiento carapintada. La noche argentina, al parecer, continuaba y continuaría.

Por entonces, podría proclamarse a Kuitca como un exégeta del momento inmediato posterior a la última dictadura argentina. Ya en su muestra de 1982, “Nadie olvida nada”, realizada cuando tenía 21 años, discutía con su presente. Comienza el período de las pinturas-escenarios donde la figura humana se empequeñece.

La “distracción” social señalada por Kuitca en este cuadro se ambienta probablemente en La Boca. Aparecen el puente, el colectivo, las fábricas, y desaparecen los seres humanos. Si se observa con detenimiento, aparece como punctum —es decir, como picadura visual— el panel de luces que suele iluminar las canchas de fútbol. Está ubicado entre las chimeneas donde el cielo oscuro descarga sus rayos. Un año antes, había acontecido en México ‘86 el Grito de Maradona, la obtención de la Copa del Mundo, epopeya sanmartiniana del Pelusa salido de la Bombonera, cancha rayada del fútbol argentino a la que parece apelar la obra de Kuitca. El fútbol, la euforia repetida ocho años después del Mundial ’78, a sólo cuatro años del fin de la Noche Trágica protagonizada por el General Jorge Rafael Videla.

Kuitca venía también de pintar la serie “El Mar Dulce” (1984), una referencia al proceso migratorio desde Europa hacia Argentina, en la que sus abuelos, judíos de Odessa, habían podido escapar de los pogroms de los zares*. En aquellos cuadros, Kuitca reproducía un fotograma del Acorazado Potemkin, del cineasta ruso Sergei Eisenstein. Era la escena en que un cochecito de bebé cae por las escalinatas de la más conocida ciudad portuaria del Mar Negro. “Mis abuelos habían salido de Odessa y de algún modo, con eso ya justificaba la apropiación. Titulé esas obras El mar dulce pensando en un barco que traía inmigrantes; más específicamente en el cochecito como barco”, dijo Kuitca a propósito de la retrospectiva que presentó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en 2003, luego de 17 años de no exponer en el país.

En “Ya dormiré cuando esté muerto”, aparece el reverso distópico de la felicidad portuaria en Benito Quinquela Martín. Para Quinquela, el puerto consagraba la actividad pujante de una ciudad constituida por la inmigración y su fe en el progreso americano. L’America fue tierra de libertad tanto para el genovés Manuel Chinchella, padre de Benito, como para el zeide y la bobe de Kuitca. Sin embargo, el nieto de los judíos rusos apunta, en el puerto de La Boca, luego de la pompa maradoniana y el levantamiento carapintada, que la noche en Buenos Aires continuaba, continuaría. Inextinguida. Imperturbable. Feroz. A pesar del advenimiento democrático y la Unión Cívica Radical. La noche y sus deberes cívicos.

“Ya dormiré cuando esté muerto” es un cuadro de batalla del “joven Kuitca”. Nada de “Felices Pascuas”, parece responder a Alfonsín. Los fuegos de Ayacucho siguen humeando truenos desde los astilleros de la nación argentina**.

*Esta serie forma parte de la exposición Kuitca 86. De Nadie olvida nada a Siete últimas canciones, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

** Este artículo fue escrito el 19 de marzo de 2012 en el marco de un taller periodístico de Crónicas y Perfiles.

-

Exequiel Siddig (Buenos Aires, 1974) es comunicador digital y periodista. Estudió Relaciones Internacionales (USAL) y la Maestría en Periodismo (Clarín/UTDT/Columbia). Trabajó como cronista, editor y/o guionista para la revista Ñ, Semana (Colombia), GQ (México), Newsweek Argentina, Miradas al Sur, Endemol y editorial Planeta, entre otros. Fue corresponsal en Israel, Tailandia, España, Rusia y China. Escribió artículos sobre cine, teatro, ciencias sociales, turismo y gastronomía. Co-guionó y condujo el programa “A Big Shtetl. Las huellas judías en Buenos Aires” (Canal Encuentro). Escribió el libro colectivo Voltios (ed. Leila Guerriero), y participó como actor de las obras “La tribu” y “La boda de Fanny Fonaroff”. Trabajó en estrategias SEO y desarrollo de contenidos de educación financiera en Nubank (EEUU, Brasil y Colombia). Actualmente es asesor de comunicación para empresas y speakers internacionales.

Ver todas las entradas