En una ciudad estallada de poéticas teatrales como Buenos Aires, tierra de leche y miel en materia escénica, te propongo que exploremos una fuerza dramática que nació y permanecerá con la esencia del teatro (y que, además, está enraizada con el pensamiento del pueblo judío): nada menos que la cuestión del dilema moral.

En el célebre Diccionario del teatro de Patrice Pavis, tenemos una clave de acceso a partir de la entrada del concepto “Dilema”, que lo plantea como una situación compleja que expone un conflicto sobre el que el personaje debe elegir entre dos opciones contradictorias: ”El dilema enfrenta el deber y el amor, el principio moral y la necesidad política, la obediencia a dos personas opuestas, etc.”, dice Pavis. Podemos decir que, en estos casos, toda elección es una aporía o un callejón sin salida, que trae consecuencias subjetivas, en el otro y en el contexto. Desde Antígona hasta Hamlet, pasando por Segismundo, por citar un par de figuras arquetípicas, aparece el dilema como fuerza en la que se confrontan la ley civil y la ley divina; la libertad y la predestinación; lo real y el sueño; la vida y la muerte. Lo que resulta insoslayable es la capacidad individual del humano de asumir su condición en un contexto social, de meditarla y de sufrir una pérdida al ejercer una acción.

Como para muestra sobra un botón, te presento tres espectáculos en cartel que de alguna manera se configuran como problem play o pieza dilemática por su potencia filosófica, histórica, social y política, armando un tríptico arbitrario para arrojar ideas al mundo. Con un agravante: todas se desprenden de un denominador común, el fenómeno del nazismo (la serpiente anida por doquier).

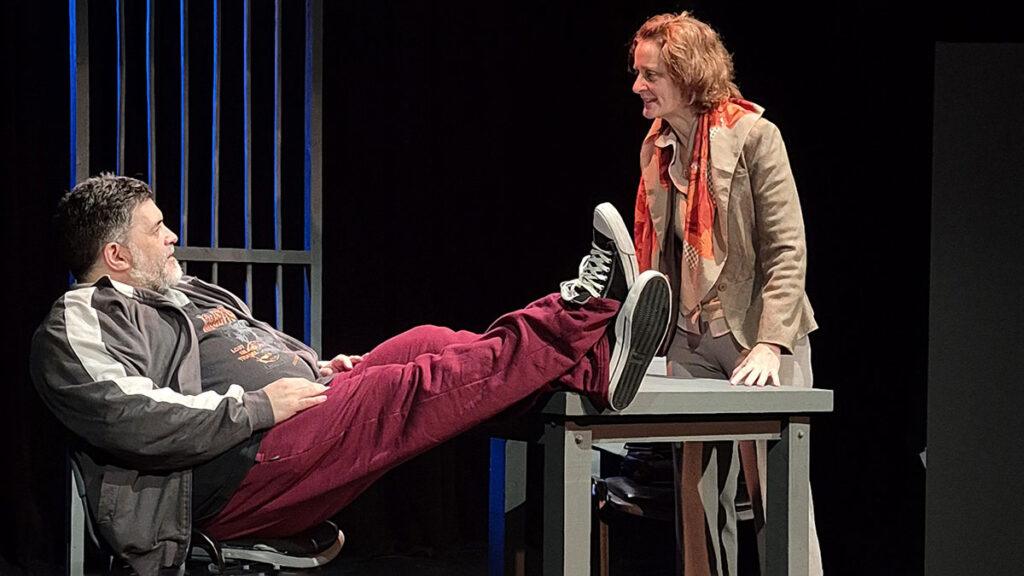

1. Puntera de acero

Compañía El Vacío Fértil; traducción y adaptación de Cherry docs de David Gow a cargo de Iván Steinhardt. Dir.: Carlos Kaspar. Intérpretes: Romina Pinto e Iván Steinhardt.

La abogada Daniela Dunkelman es asignada, por la saturación del sistema judicial, para la defensa de un neonazi que acaba de cometer un crimen por odio racial. Su identidad judeo-progresista liberal la motiva en la búsqueda idealista de redención de un tipo que la odia por su condición, pero que a la vez la necesita para acceder a la libertad. Ambos se verán interpelados al extremo en la efervescencia de la condena social. ¿Cómo es posible reparar tanta crueldad ante semejante caos?

Excelente adaptación del texto original al medio local.

2. La monja judía

De Lázaro Droznes, dir. Eduardo Lamoglia. Intérpretes: Ana María Cores y Gustavo Rey

La acción dramática se centra en el reencuentro imaginado entre Edith Stein (1891-1942), librepensadora judía con enfoque ético-religioso, y Hans Lippman, un ex compañero de la Universidad devenido en coronel de las SS (personaje sin referencia biográfica histórica), quienes mantuvieron una profunda relación amorosa en su juventud. Para aumentar el morbo, esa cita sucede en Auschwitz, donde ella había sido trasladada en represalia a las protestas del clero holandés por el tratamiento de los judíos.

Paréntesis para comprender la dimensión histórica de la figura de Stein: fue la primera mujer en doctorarse en Filosofía en Alemania con la tesis sugestivamente titulada: “Sobre el problema de la empatía”. Tuvo un rol muy activo en contra de los totalitarismos, en el mismo posicionamiento de Simone Weil o Hannah Arendt. En su búsqueda espiritual, se fue despegando de la fenomenología (fue la principal colaboradora de Husserl); encontró afinidad con los valores del cristianismo, se convirtió al catolicismo y fue monja carmelita.

Allí, entonces, el coronel le ofrece salvarla a cambio de que Edith se constituya en la ideóloga de la doctrina de una Nueva Iglesia filonazi, cuya centralidad se basará en los ideales del hombre ario, es decir una especie de übermensch nietzscheano pero sin anular el componente religioso. Con un subtexto amoroso, los diálogos son una cruda exposición de ideas atravesadas por la afectividad y, en sí, de un conflicto entre dos mundos irreconciliables. Lo que sigue no es un spoiler, es un dato histórico: Edith Stein muere en las cámaras de gas en agosto de 1942. Fue canonizada por la Iglesia Católica y declarada mártir, santa y copatrona de Europa.

3. La vergüenza

De Patricia Suárez, dir. Claudio Aprile. Intérpretes: Fabio Aste, Silvina Katz, Fabián Arenillas y Felipe Villamil

El matrimonio de una familia burguesa judía porteña de la década del 60 sospecha que su hijo adolescente tiene inclinaciones homosexuales. En el afán de “curarlo”, acude desesperadamente a una clínica especializada para someter al joven a un riguroso tratamiento sostenido por un método cientificista basado en la regulación de las hormonas.

El médico a cargo de la clínica es nada menos que Carl Værnet, personaje histórico que realizó experimentos con homosexuales en el campo de concentración de Buchenwald, con trágicas consecuencias, y que obtuvo un salvoconducto para refugiarse en Buenos Aires, donde abrió una clínica reconocida, con dichos fines y hasta fue asesor del Dr. Ramón Carrillo en el Ministerio de Salud de la Nación.

La madre, sobreviviente de la Shoá, descubre tardíamente quién es realmente el profesional en el que confiaron la salud de su hijo, lo que tensiona aún más el conflicto. La pregunta que resuena, entonces, es: ¿cuál es la verdadera vergüenza? Y más aún, ¿cuál es la salida posible, si la hay?

El texto dramático (2015) recrea el espíritu de la poética del realismo reflexivo de los 60. Tranquilamente podría haber sido escrita en ese contexto, y traza un paralelismo con obras canónicas como Réquiem para un viernes a la noche (1964) de Germán Rozenmacher, con cual, en cierto grado, comparte el estatuto de personajes. En esa pieza, un matrimonio religioso —el padre, Jazán de un templo— teme por la otredad de su hijo, que “sale” de la comunidad desde la conciencia social progresista y mantiene una relación con una goy. De esta manera, en ambos casos el personaje juvenil se convierte en una amenaza al statu quo.

Un salto al vacío

Las tres obras plantean a su modo cómo el dilema moral se convierte a menudo en existencial cuando desafía a la supervivencia. Estas decisiones pueden comprometer la identidad construida hasta entonces, y, en los casos más extremos, empujarnos al abismo. En cualquier caso, los sujetos experimentan una transformación radical por un salto al vacío ante una situación que no eligen pero que deben afrontar inexorablemente.

Hoy también, como siempre, nos encontramos en la encrucijada en un contexto de violencia global y de emergencia social, con un recrudecimiento de los discursos de odio hacia las minorías y la necesidad de sostener las identidades forjadas que son puestas en duda y avasalladas. Emmanuel Lévinas habla de la necesidad de una responsabilidad ética en el “encuentro con el rostro del otro”. El teatro emerge como ese magma donde acontece ese encuentro con la otredad y la cruda ambigüedad que nos interpela.

-

Javier Winiar (Buenos Aires, 1983) es crítico, investigador y docente. Es Licenciado y Profesor en Enseñanza Media y Superior en Artes (orientación Artes Combinadas) por la UBA. Forma parte del equipo de investigación teatral del Instituto de Artes del Espectáculo (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) y del Área de Investigación en Ciencias del Arte (Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini). Participó en numerosos congresos y jornadas, así como del IV Foro de Investigadores y Críticos de Teatro para Niños y Jóvenes (2016), organizado por ATINA, AINCRIT e ITYARN. Cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Se desempeñó como colaborador de investigación del Centro de Estudios Sociales de la DAIA en el Proyecto Testimonio (actualmente hay una sección permanente en el Museo del Holocausto de Buenos Aires con el archivo generado en el proyecto). Forma parte del equipo de producción del Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires. Se formó en actuación con Irina Alonso. Integra el jurado de los Premios Teatro del Mundo que otorga el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA.

Ver todas las entradas