La lengua es mi patria.

Hablaré con ella hasta el fin de los días.

– YEHUDA AMIJAI

La morá es chiquitita y con rulos y cara de knishe y está en Internet; tendrá unos cincuenta. Después de presentarse por segunda vez (la primera fue por celular hace algunas semanas), comienza diciendo que, novecientos años antes de la era común, el rey Salomón le pidió un anillo a sus sabios que le ayudara a mantener la templanza, tanto en la euforia como en la tristeza, y que los sabios grabaron en él la inscripción: “Esto también pasará”. El rey miraba el anillo, entonces, y se acordaba de que nada era permanente.

La profesora me pregunta si la sigo, y hago un gesto afirmativo de atención. No entiendo bien a qué va con esto, pero me gusta por dónde empieza. Lo anoto todo, como si la clave para aprender a leer y escribir en hebreo estuviera alojada allí. Dice que entre los pasajes bíblicos existen huecos. Y que esos huecos son rellenados con discusiones talmúdicas. Junta el dedo índice al pulgar y los muestra a la cámara de la notebook:

—Como ponerle La Gotita al pensamiento.

En el siglo VI antes de la era común, los judíos son ¡somos! deportados a Babilonia tras la destrucción del Primer Templo de Jerusalén. Con el exilio, descubrimos que la fe y la identidad no dependen de un espacio físico para existir. Definimos que el centro de la vida religiosa serán los libros y, junto con ellos, los protagonistas serán los maestros que los difundan y los enseñen. La morá dice que ser rabino es ser profesor. Que la palabra hebrea rab comparte raíz con la palabra harbé, que significa “mucho”.

Que un rabino es una persona que sabe mucho, porque estudió mucho, y lo que hace es estudiar para enseñar. Que no es un ser con ninguna magia, ningún poder,; sino un maestro que acompaña a las personas en los distintos momentos de su ciclo de vida, y provee herramientas, recursos e ideas,; lidera comunidades, grupos, talleres, y un montón de otras expresiones de regodeo en aquel estudio, por el placer y la algarabía de preguntarse cosas en grupo.

El tiempo en Babilonia es de lo más prolífico para la vida espiritual de los judíos: la producción intelectual se acelera, y el estudio empieza a ocupar el lugar fundamental que ocupa en la práctica hasta hoy. Babilonia se vuelve el centro intelectual del judaísmo, y los rabinos, inexistentes antes de ello, ahora son la figura clave para acercar y retransmitir el conocimiento. Junto con los rabinos se crean las yeshivot, las escuelas dedicadas a crear e interpretar la ley judía.

Entre los siglos III y VI de la era común, los rabinos compilan el Talmud Babilónico, una obra central del judaísmo rabínico que colecciona debates legales, éticos y teológicos. Este es todavía uno de los libros más importantes de nuestro estudio.

La morá clava la vista en un punto fijo de su cocina. Debe mirar hacia los imanes de su heladera que veré luego, en la clase dos, cuando se siente del otro lado: la Torre de Pisa, la Torre Eiffel y Jerusalén. Sin mirarme por la pantalla, hace la pregunta más judía que hay en el mundo:

—¿A qué iba con esto?

***

En la lengua hebrea, las palabras “estudiar” y “aprender” no se distinguen; sólo pueden definirse por contexto. La palabra es ללמוד (lilmod), que significa tanto el acto de estudiar o dedicarse a conocer activamente un tema nuevo, como el propio resultado del estudio. Ambas vienen de la raíz ל-מ-ד, que está cerca de las palabras “instrucción” o “enseñanza”. Por ejemplo, תלמיד (talmid) significa “estudiante” o “discípulo”. En el libro Los judíos y las palabras, Amos Oz y Fania Oz-Salzberger dicen:

El rabino y el alumno no forman parte de una pareja aislada. De los alumnos se espera que se conviertan en maestros, dando lugar a secuencias de erudición a lo largo de muchas generaciones. El locus classicus mishnaico lo establece así: “Y Moisés recibió la Torá en el Sinaí, y la transmitió a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas las transmitieron a los miembros de la Kneset HaGdolá (la Gran Asamblea)”.

Incluso en el estado más primitivo de aprendizaje, la lengua hebrea despierta naturalmente el deseo férreo de enseñársela a los demás. La palabra hebrea para “hebreo” es ivrí (עברי) y viene de la raíz עבר (ever), que significa “cruzar” o “estar al otro lado”. Abraham cruzó el Éufrates para llegar a Canaán, marcando así su separación cultural y espiritual de los otros pueblos. A su descendencia decidió llamarles “los que cruzaron”.

Con los imanes de yeso de fondo, la morá dice que no habrá forma de vincularse con la lengua hebrea si no es atravesándola. Uno no puede adentrarse en un sistema de pensamiento y comunicación tan alejado del que conocemos sin entender que en el medio habrá que sumergirse en él como en una mikve. Una lengua que no oímos ni leemos por ninguna circunstancia se aparece impenetrable en un comienzo. Ese comienzo viene dado con la incorporación de un alfabeto en el que, con algo de suerte, soólo podremos distinguir una letra de otra (con muchísima suerte, unir un par y crear sonidos). Con entusiasmo y con obsesión, lo demás vendrá.

***

Las pretensiones son animales: leer la Torá y comprenderla en su sentido original; captar la belleza de la literatura hebrea desde el propio corazón; salir con un chico lindo en las vacaciones y que no transpire (pobre judío) con cada cosa en inglés que dice (I swear, I am an interesting person in Hebrew). Pero se empieza por ser idiota, como con todo. Aprendo:

אמ / mamá / ima

אני / yo / aní

אתה / את / vos / at / atá

היי! / ¡hey!

La morá dice que no vamos a desperdiciar nuestro espacio en cosas que se pueden aprender en fotocopias. Que a la próxima clase que venga “con preguntas interesantes.”. Me manda un libro por PDF para que haga unos ejercicios cuando yo quiera. Sin asistencia, aprendo a leer nombres: Maia, Ana, Anya, Mía, Matía, Ianái. Escribo oraciones acéfalas: “¿Vos sos Ana o Mía? Nosotros nos llamamos Matía y Ianái. Yo no soy Marina. Vos no sos Ianái. Vos sos Ana, ¿no?” Leo diálogos estúpidos que se convierten en un existencialismo de la más pura cepa judía, porque así somos con todos aquello que elaboramos, hasta en los libros de primer grado:

—¿Quién sos vos? Yo soy Tami, ¿y vos? ¿Vos quién sos?

—¿Quién soy yo? ¿¡Quién soy yo!? ¿¡¿Quién soy yo?!? ¡Tami! ¡Tami! ¿Quién soy yo?

***

Confirmado: la morá me llega a la nuez de Adán en la vida real, y sus rulos son negros al igual que la mujer de la que habla la canción Atúr mitzjéj zaháv shajór (Tu frente está decorada de oro negro). Nos reunimos en un café de Villa Crespo, faltaba más, y a esta altura del proceso, estamos en condiciones de conversar a una calidad que se equilibra entre los diálogos descerebrados del PDF y la ensalada de balas que se escucha cuando hablan en la radio Galgalatz, en los canales de YouTube que empecé a seguir, o en la serie Shtisel.

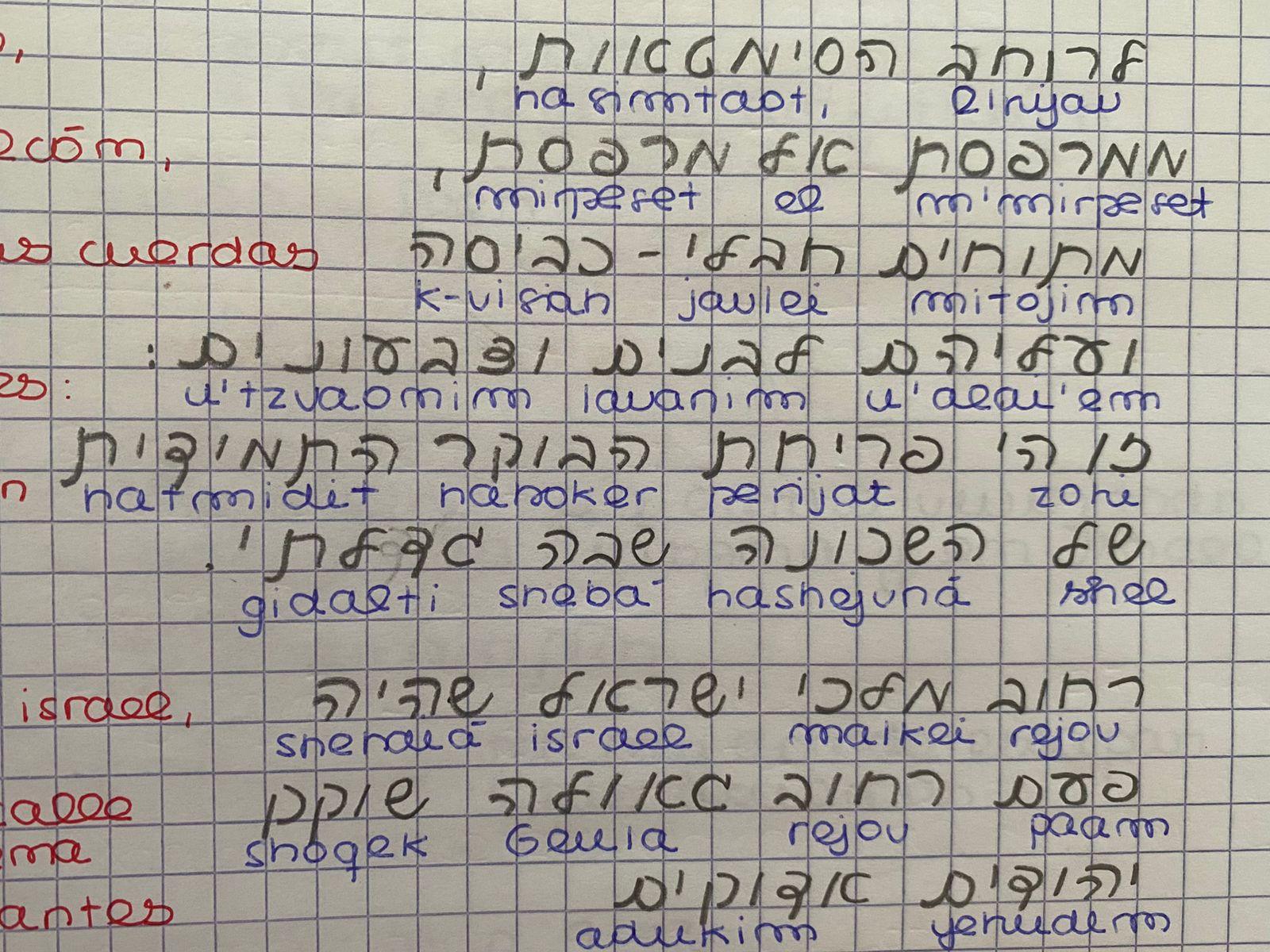

Cuando hay palabras que no conozco, la morá baja sus ojos chicos como canicas hacia el cuaderno y me va dictando, letra por letra. Al replicar una conversación entre amigos o dos personas que se conocen, es imposible ser objetivo. Y, tal cual logran abrirse varios alumnos míos en los talleres de inglés de Speaking, mi morá empieza a ser confidente de mis vivencias en la medida que les doy sitio en un nuevo idioma; lo que me pasa o lo que yo siento se hace presente a partir de ahora en nuestros encuentros. Cuando ya tengo cada palabra que necesito para decir lo que yo quería en mi libreta, las junto todas como un actor y le cuento todo lo que charlamos a la morá, de corrido, como si fuera que estoy hablando sin sus ayudas. Abro la boca; leo mi intento:

אני חושב שאני מאוד רגיש כי אמא שלי בטיול בעיר. כל פעם שאנחנו יחד, אני מרגיש שאני יכול להיות עצוב, כי מישהו יכול לדאוג לי.

Creo que estoy sensible porque mi mamá está de paseo acá en la ciudad. Cada vez que nosotros estamos juntos, siento que puedo estar triste porque alguien puede cuidar de mí.

—Wálah —dice la morá, que es como dicen en Israel cuando algo es sorprendente o loco. Y, desde ese entonces, la lengua hebrea y mi clase semanal se convierten en una segunda sesión de análisis que básicamente acarreo con una mujer que recién conozco; que podría ser mi madre y que se convierte, a nuestra manera, en mi amiga.

***

Podría saber de memoria el Shemá Israel, la tfilá de la mañana completa; podría saber de memoria la letra de una canción de amor para cantar en una jupá (Bereshit Olam es mi favorita); podría saber de memoria un poema mortal de Yehuda Amijai que podría recitar a un hermoso varón a la luz del atardecer en la playa Bograshov de Tel Aviv. Pero por ahora, lo que repito insistentemente como un judío que rayó el CD de su propio ser es el comienzo de un cuento breve de Etgar Keret que leo todos ¡todos! los días, y me ejercita en pasar la vista sobre las letras desde la izquierda hacia la derecha, y normalizar que esos garabatos, un muy buen día, después de mucha tenacidad, van a ser semas que me remitan a otras cosas que ya conozco, como me pasa con las palabras en español o la lengua inglesa.

Y un día, con suerte, leeré la Torá y la comprenderé en su sentido original; captaré la belleza de la literatura hebrea desde el propio corazón; saldré con un chico lindo en las vacaciones y el pobre judío no transpirará con cada cosa en inglés que diga (más bien dirá: “Vaya, qué interesante”, que suena Wálah, éize meaniién, y se escribe así: וואלה, איזה מעניין).

Pero se empieza por ser idiota, como con todo, así que sólo sé de memoria este fragmento que no es muy fashion de Romper el chanchito:

Los niños a los que les compran muñecos de Bart Simpson sin más se convierten de mayores en unos malvivientes, que roban en los quioscos porque se han acostumbrado a que todo lo que se les antoja se les dé sin esfuerzo. Así es que en vez de un muñeco de Bart Simpson, papá me compró un chanchito feísimo de cerámica, con una ranura en el lomo, y ahora sí que me voy a criar siendo una persona de bien, ahora ya no me voy a convertir en un malviviente.

-

Santiago Nader nació en Tucumán en 1997. Es escritor y director teatral. Recibió la beca Fulbright - Fondo Nacional de las Artes en Letras (University of California, US) y el Premio S a teatristas independientes. Participó como dramaturgo y director residente en el Teatro Nacional Cervantes (AR), Panorama Sur (AR), LABRA (UY) y Piccolo Teatro de Milano (IT). Es estudiante de la cohorte 2023 de la Maestría en Escritura Creativa de UNTREF. Es estudiante de hebreo y árabe.

Ver todas las entradas