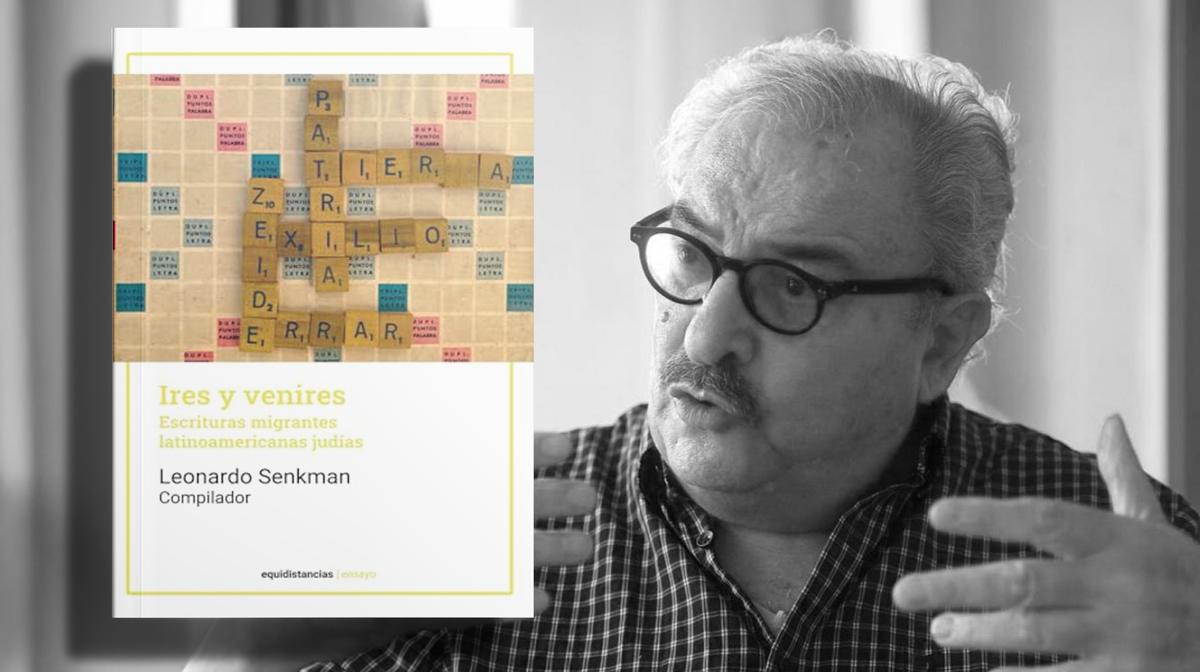

Conversamos en Jerusalén con el gran referente de las letras judías latinas a propósito de su nuevo libro Ires y venires. Escrituras migrantes latinoamericanas judías.

En 1984, Leonardo Senkman dejó su Paraná natal y se instaló en Israel. Había pasado solo un año desde el restablecimiento de la democracia en la Argentina, así como de la publicación de su primer libro: La identidad judía en la literatura argentina. Y faltaban solo tres años para que fundara la revista literaria Noaj y gracias a ella se convirtiera en la referencia de una generación de escritores judíos dispersos en el mundo por causa de las dictaduras que azotaban el continente americano: Juan Gelman, Alicia Dujovne Ortiz, David e Ismael Viñas, Silvia Plager, Alberto Szpunberg, Sergio Chejfec y siguen las (grandes) firmas.

Cuarenta años más tarde, las migraciones han cambiado radicalmente de móvil y de forma. Y revisitar esas experiencias de exilio y migritud se vuelve vital para historizar las nociones de exilio y diáspora desde una perspectiva judía y latinoamericana. Por eso, Senkman recopila en un nuevo libro editado por Equidistancias una selección de textos testimoniales de aquella época junto con textos contemporáneos de una nueva generación de escritores judíos, latinos y migrantes.

Pero hay más, porque no solo cambió el mundo y sus corrientes migratorias. A la luz de las transformaciones del propio pueblo judío —el auge del nacionalismo mesiánico, la diasporización de Israel, el retorno al viejo judaísmo y la erosión del pensamiento utópico, en palabras de Senkman—, la literatura que recoge Ires y venires. Escrituras migrantes latinoamericanas judías —el título del libro en cuestión— se reconvierte en un acto de resistencia cultural.

Para conversar de esto y más, AJLA visitó a Senkman en su departamento de Jerusalén, en unas raras horas de calma durante los doce días que duró la reciente guerra aérea entre Israel e Irán.

A la luz de las transformaciones del pueblo judío, Ires y venires. Escrituras migrantes latinoamericanas judías se reconvierte en un acto de resistencia cultural.

Una extrañeza inacabable

Algo no cambió entre la época de Noaj y hoy: a sus 84 años, Senkman sigue siendo un nodo central de una red neurálgica de libros, investigaciones e ideas que atraviesa generaciones. En la hora y media que compartimos en su departamento ubicado en el pintoresco barrio de Ramat Beit Hakerem —en lo alto de uno de los tantos montes que conforman el paisaje de Jerusalén—, su teléfono no para de sonar. Son escritores, periodistas y académicos de todo el mundo que consultan —y conspiran— con él sus proyectos.

El cielo sin nubes de Jerusalén ofrece una calma chicha, a la espera de nuevos misiles iraníes que lo surquen e interrumpan nuestra rutina como hace días. Propongo comenzar pensando en otro lugar. Después de todo, la idea de migración que hila Ires y venires… toca su fibra más íntima.

—En uno de los textos de esta antología, Fernando Yurman dice que volver al país natal luego del exilio no se siente como un desexilio sino como «una extrañeza inacabable». ¿También el exilio es así? Después de 40 años en Jerusalén, ¿hay algo que aún te haga sentir extraño en esta tierra?

—Yo siento que soy un anfibio, que tengo dos pertenencias. Mis árboles y mi naturaleza siguen siendo la de Entre Ríos. El río para mí sigue siendo no el Jordán, sino el Paraná. Tengo recuerdos y sabores y olores no solamente del olivo de esta región —y de una higuera hermosísima que tengo en mi casa y está por echar frutos—, sino de los árboles del Paraná que yo conocí.

Estoy en dos paisajes, pero uno no vive a costa del otro, sino que ambos forman parte de una constelación. Siento que cuando escribo, también escribo palabras que me salen de la infancia. Y la infancia se formó con aire y olores y sabores que no se olvidan.

Esto es una manera de vivir como mestizo, pero no me gusta la palabra, porque la retórica del mestizaje era muy autoritaria. En México, esta retórica suponía que el producto español y el indio creen un tercer producto: el mexicano nacionalista. Yo no quiero crear un nacionalismo israelí, sino que quisiera crear un nuevo judío. No sé cómo se puede hacer en este momento, pero no quiero renunciar a eso. Y sé que la retórica del mestizaje exige fusión y yo no me quiero fundir, no quiero confundirme. Lo que quiero es comunicarme: quiero estar en comunión.

A sus 84 años, Senkman sigue siendo un nodo central de una red neurálgica de libros, investigaciones e ideas que atraviesa generaciones.

Desplazarse sobre la página

Noaj reunió a intelectuales judíos exiliados por razones políticas, sociales y culturales, pero lejos estuvo de conformar un gueto latino. Primero, porque la idea era rechazada por esa generación ya desde antes de su exilio forzoso: “La palabra diáspora caía mal, porque significaba que eras guético, que vivías encerrado. Había que demostrar que formabas parte de la cultura nacional”, rememora Senkman.

Segundo, porque mientras sus compañeros que permanecían en América Latina luchaban por el retorno a la democracia, los que recalaron en Israel se vieron inmersos en un esfuerzo de democratización particular: pluralizar las posibilidades de expresar la identidad judía e israelí en otros idiomas más allá del hebreo. “Es análogo a lo que pasaba en la Argentina democrática de los ochenta”, teoriza Senkman, “donde lo central era el derecho a ser diferente. No era simplemente una reivindicación de las costumbres y tradiciones del país de origen”.

Para eso, Senkman formó junto a Samuel Pecar la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana (AIELC), la red detrás de la revista Noaj, con sede en Israel y tentáculos en varios continentes. “Mario Sach en Barcelona, Saúl Sosnowski y el peruano Isaac Goldemberg en Nueva York”.

La Asociación abrió el juego en la grieta que había entonces entre la Asociación de Escritores Hebreos —“una élite solamente enfocada en el hebreo y el sionismo”, la describe Senkman— y la Asociación de Escritores Israelíes. Sobre la última, el autor rememora: “Ahí estaban los rusos, que fueron los que más rompieron el crisol de razas. Ellos tenían su propia televisión, sus propias redes, diálogos, libros, y acá escribieron cosas muy importantes, hicieron películas y dirigieron revistas. Pero también estaban los rumanos, los polacos y los británicos, que no tenían ninguna necesidad de cambiar su idioma: acá se manejaban (y se manejan, sigue siendo así) en inglés”.

Senkman pone en boca de Samuel Pecar —que podía hablar hebreo, pero solo escribía en español— el dilema que llevó a la creación de la Asociación: “O me tengo que callar y guardar silencio, o me hago traducir. Yo elijo seguir escribiendo”. Como tantos otros, Pecar escribió en español sobre su experiencia migratoria. Y esos textos, 31 de los cuales se reúnen en Ires y venires…, nos permiten aún hoy poner en cuestión los estereotipos vigentes sobre los migrantes y cómo son valorados acá y allá. ¿Fuga de cerebros? ¿Cipayismo, doble lealtad? ¿La única salida es Ezeiza?

«O me tengo que callar y guardar silencio, o me hago traducir. Yo elijo seguir escribiendo» — Samuel Pecar

Lo primero es preguntarnos por el aporte cultural latino. Según Senkman, América Latina entendió, con la recuperación de las democracias, el valor de haber depositado a tantos de sus intelectuales en el extranjero, aun si por la fuerza. “La movilidad trasnacional de gente de letras latinos empezó a ser valorada en sus países natales no como fuga de cerebros sino como una reserva de capital transcultural”, afirma en el prólogo. ¿Y al revés? ¿Cómo recibieron los países del norte a los exiliados latinos?

—¿Creés que el capital cultural latino en Israel fue (y es) valioso y reconocido? Acá en Jerusalén estuvo tu revista Noaj en los ochenta, pero no se terminó ahí: por ejemplo, en los 2000 estuvo también la revista He’ara, dirigida por el dúo argentino Sala-Manca.

—Creo que sí. Y que viene desde los jalutzim (“pioneros”) que vinieron en los primeros años del estado de Israel. No solamente vinieron de Argentina: también de Chile, Brasil, México, Uruguay y hasta Cuba.

“Pero son momentos distintos”, agrega, y con su mejor pose de docente pasa a describir, sin prisa ni pausa, las distintas generaciones de migrantes en Israel y su aporte cultural específico. Tomen nota:

—El primer grupo, que funda la revista Noaj, es el de los exiliados en dictadura. Llegan a Israel, como Ismael Viñas, y a otros países. Sobre todo a París, donde tres grandes escritoras judías empiezan a trabajar el tema judío mucho más que antes: Alicia Dujovne Ortiz, Luisa Futoransky y la chilena Ana Vázquez, cuyo apellido de soltera era Bronfman y se había exiliado de la dictadura de Pinochet. Para este grupo, antes del exilio, lo judío aparecía apenas como un ingrediente. No es que negaban ser judíos, pero fuera del país natal empiezan a descubrir que tienen necesidad de esa pertenencia, de pertenecer a una cultura más allá de la división entre derecha o izquierda, izquierda o derecha.

Senkman se da cuenta de que, sin advertirlo, se estaba refiriendo a cómo, en su migración, esta gente de las letras pasó de pronto a un mundo en el que se escribía de derecha a izquierda. Se lo ve satisfecho con la idea, une los puntos: “Tiene que ver con el desplazamiento: la forma del desplazamiento sobre la página”.

Pero toda regla tiene su excepción, y la del grupo fundador de Noaj es Alberto Szpunberg, que se exilió de la Argentina porque “estaba muy metido en política cuando estaba la pesada”, en palabras de Senkman. “Él sí tenía una conexión mucho más fuerte con lo judío. Era moré, y vino a Israel al Majón de Morim, el instituto de formación docente en educación judía. Y más adelante en el tiempo, fue muy crítico de Israel por el conflicto con los palestinos”.

—¿Cuánto se conoce sobre el vínculo con lo judío de los escritores fundamentales de esa generación, cómo él, Viñas o Gelman?

—Szpunberg fue un poeta argentino muy valorado, pero sus biógrafos no hablaron mucho de todo esto.

Google lo confirma: los primeros resultados —sus biografías en Wikipedia, la Biblioteca Nacional y la Fundación Konex, que lo premió en 2014— no mencionan siquiera que era judío.

—¿Cambió esa concepción de lo judío con los artistas de la recuperación democrática?

—Sí. Los del segundo grupo, que nace artísticamente con la democracia, asumen su judaísmo por el hecho de que hay que mostrar la pluralidad, el derecho a la diferencia, que es la reivindicación más importante que tuvo a nivel cultural la apertura pluralista de la democratización política en Argentina.

Y más adelante vino una tercera generación, nacida en los setenta y que empiezan a producir en los noventa. Yo la empecé a conocer por los libros que me mandaban. Esta generación directamente no estaba interesada en la cultura judía. No les interesaba la Kabalá, que sí interesó a los anteriores; por ejemplo, a Juan Gelman o a Alicia Dujovne Ortiz. Mucho menos el Talmud. Para ellos, lo judío ya no es una distinción identitaria, no surge del derecho a ser diferente, sino algo medio pintoresco. Y muy individual, nada comunitario, porque decían: «Estoy en contra de las instituciones”. Lo interesante es que se inventaban el judaísmo. No sentían que eran herederos de ningún legado, no les interesaba la cultura anterior; en cambio, empezaban y necesitaban inventar un judío. Yo te diría que era un judaísmo autista. Algunos son talentosos. Pero odian al judaísmo, porque odian a Israel. Su identidad es reactiva, no es por amor sino por odio: yo me asumo como judío porque quiero putear a Israel.

—¿Y en este siglo? Hablábamos del dúo Sala-Manca. ¿Sigue siendo vital el aporte cultural de América Latina en Israel?

Artísticamente, Lea Mauas y Diego Rotman —fundadores del dúo— han hecho una revolución desde el punto de vista del teatro. Pero además, enhebran y articulan temas de Argentina, como la dictadura y los Derechos Humanos, con lo que sucede acá; eso es muy importante y no lo hizo nadie antes que ellos.

—Y lo siguen haciendo: hace pocos años los acompañé a una manifestación contra el gobierno israelí al que llevaron un pasacalle con la frase insignia del 2001 argentino: “Que se vayan todos”.

Yo soy entrerriano, pero hay que reconocer que ningún otro grupo migrante logró acá el mismo aporte cultural que los porteños. Eso es indisputable. Hoy, Diego Rotman dirige el centro de idish acá, que lo fundó otro porteño. Los latinos tienen una formación en idish que no tiene nadie más en el mundo. Eso también forma parte del aporte cultural de la diáspora de América Latina, y de Argentina en particular.

«En los noventa surge un judaísmo autista, medio pintoresco y muy individual» — Leonardo Senkman

Redescubrir la diáspora

La editorial Equidistancias se especializa en autores de habla castellana que viven en culturas diferentes a la propia. Así, su catálogo entero profundiza en los desafíos de la migración y la mezcla de culturas. ¿Cuál es la particularidad de la migración judía?

—En Ires y venires…, hablás de cómo cambiaron las corrientes migratorias en estos años. ¿También la migración judía cambió? ¿Cómo son hoy los inmigrantes latinos en Israel en comparación con los de tu generación?

Antes, la inmigración tenía un trayecto: del país natal al país de recepción. Había un destino. Los italianos no venían a la Argentina a pasear sino a quedarse.

Eso cambió totalmente con la globalización y la transnacionalización, pero no para los judíos sino para todos. El fenómeno más importante no es la migración sino la transmigración, la circulación. Nadie va a quedarse definitivamente en un lugar. Antes, cuando había el estado-nación, se exigía: “¿Te integraste? ¿Te asimilaste?” ¡Para darte la ciudadanía, te tomaban un examen cívico! Tenías que saber no solo el idioma sino la historia del país. Ahora la gente no emigra, sino que viaja y circula.

Para los que llegaron de América Latina a Israel en los últimos años, sobre todo impulsados por las crisis socioeconómicas, la pregunta no es qué aporte cultural latino traen consigo, sino qué know-how tenés para enfrentarte a la globalización.

Además, en este mundo globalizado, la gente dejó de leer, y la civilización mediática atenta contra la civilización del libro del judío, que es una de nuestras tradiciones históricas. En ese sentido, los judíos que llegan a Israel desde América Latina se parecen mucho más a los no judíos y a la forma en que circula la gente en general, que a los olim latinos judíos de generaciones anteriores.

Escucho con atención, pero la expresión de mi rostro seguramente delate que su respuesta me parece insuficiente, porque Senkman se acomoda en el sillón y me mira con compasión, y yo me animo a un ejercicio de intimidad. Después de todo, yo también soy migrante, judío, olé. Y entonces cometo el peor error: le cuento un sueño.

—Cuando me fui de Israel a pocos días de la masacre del 7 de octubre de 2023, soñé con el ajuar de mi bisabuela, con el que llegó de Esmirna a Santa Fe, guardado en una valija, listo para viajar. Y por primera vez pensé que quizás algún día los judíos nos tengamos que ir de Argentina también, como antes mis antepasados se tuvieron que escapar de Turquía, de España, de Judea.

El año pasado escuché a la presidenta de la comunidad de Chile diciendo “Quizás Chile no sea más el lugar para los judíos”. ¡Justo quien debería velar por el bienestar de la comunidad en el país! En el prólogo de Ires y venires…, afirmás que el exilio dio lugar a “la revalorización del espectro de antiguos éxodos y dispersiones de familiares judíos, de los cuales sus nietos e hijos intelectuales nativos se habían desentendido”. Yo también me había desentendido, hasta que el 7/10 sentí por primera vez ser parte de una diáspora en movimiento. ¿Acaso no ves un nuevo cambio en las nociones de diáspora y exilio?

—Claro, el 7 de octubre te hace descubrir una vez más la diáspora. También algunos que vivimos en Israel sentimos que estamos condenados a la diáspora. Eso es algo que mueve el piso de muchos israelíes y muchos judíos de la diáspora que llegaron a Israel, que creían que Israel era el país más seguro para ellos. Y ese día Israel estuvo inerme, indefenso, ese día su ejército no defendió a la gente como debería haberlo hecho. Entonces, Israel, que era la agencia de seguros que te daba una póliza en momentos difíciles, se transformó también en una diáspora, de la cual la gente se va. El instituto de estadística de Israel calcula que desde el 7 de octubre se fueron cerca de 100 mil israelíes.

—Y no solo la pérdida de Israel como garante de la seguridad del olé, sino también del judío en la diáspora. Hasta ahora, Israel era el garante de la seguridad de los judíos en todo el mundo.

—Hay una doble y simultánea sensación de orfandad. Por un lado, la inseguridad que crea para los israelíes la masacre del 7 de octubre… y que en este momento Israel se meta en otra guerra sin terminar la otra, sin liberar a los rehenes israelíes que todavía están en Gaza y a quienes casi está entregando a su destino —esto es un desastre en términos morales, una traición a los principios sionistas que crearon este Estado—. Por el otro, la inseguridad en la diáspora por el resurgimiento del antisemitismo, que de pronto surge en los países más centrales del mundo, como Estados Unidos. Antes, la gente se quería asimilar a la diáspora; ahora de nuevo en la diáspora te recuerdan que sos judío.

«El 7 de octubre te hace descubrir una vez más la diáspora» — Leonardo Senkman

Literatura de resistencia

Senkman me pregunta si la literatura contemporánea en las diásporas registra este resurgimiento del antisemitismo. “Debería ser materia prima para escritores, poetas y dramaturgos, sobre todo para quienes han podido viajar y vivir en ambos lados”. Sobran los ejemplos, ¿pero acaso el antisemitismo no fue, siempre y lamentablemente, insumo principal no solo de literatura sino de la propia identidad? Una vez más, el trabajo de Senkman como escritor y editor nos proporciona las pruebas necesarias.

—Antes mencionabas cómo Ana Vázquez Brofman, en su exilio en París en los ochenta, se interesa por su identidad judía. ¡La causa de su interés es el antisemitismo! «Los nuestros no siempre son los míos”, escribe, cuando ve de pronto marcarse una frontera más allá de la que había entre izquierda y derecha. En París, “su” propia izquierda la excluye por judía.

—¡Ella era del PCR!

—¿Cómo juega hoy ese “los nuestros no siempre son los míos” entre tus dos mundos, Argentina e Israel?

—Con esa hermosa definición, Ana Vázquez describe la grieta que se abrió entre camaradas. Esta grieta yo la siento cada vez más en Israel, entre los sionistas de izquierda de mi época —para quienes Israel era el estado que podía ayudar a la liberación de la diáspora judía— y este Israel donde el sionismo fue destruido por un nacionalismo mesiánico israelí.

Hoy la gente de las diásporas nos pregunta a nosotros con qué Israel nos tenemos que identificar, y no hay respuesta. Hay una ruptura entre el nacionalismo israelí y el sionismo de la diáspora.

El sionismo nació en la diáspora, los pensadores más importantes estaban afuera y vinieron a vivir acá. Y nació como una revuelta contra el mesianismo. No querían saber nada de Talmud, querían saltar desde el Tanaj a Herzl, salteando 2500 años de historia. Pero el sionismo de Martín Buber era un proyecto de regeneración. Proponía la creación del hombre nuevo, el judío nuevo, el jalutz, idea que está en el corazón mismo de la nación.

Esa idea era totalmente al revés de lo que se está creando acá: el tipo de judaísmo que busca crear el “judaísmo oficial” es el viejo judaísmo. Así, esta dirigencia lleva a la diasporización de Israel, y destruye el legado cultural de quienes quisieron crear otra cultura desde el hebreo.

—En ese sentido, al reunir voces del sionismo humanista de los ochenta, ¿dirías que este libro es también un acto de resistencia cultural frente a lo que llamás el nacionalismo mesiánico de hoy?

—Una de las secciones del libro habla de Israel como destino de las migraciones judías latinoamericanas, y yo lo titulé “Tierras prometidas”. Hay ahí dos o tres escritores que hablan de Israel como tierra prometida.

—¿Cómo identificás la idea de promesa en este contexto?

—La peor de las traiciones que esta dirigencia está cometiendo a nivel cultural es que está destruyendo uno de los focos fundamentales del sionismo, que es el pensamiento utópico. Nosotros pensábamos que no era posible crear el hombre nuevo si no se cree en la utopía. “Si lo quieres, no será un sueño”, decía el propio Herzl, y eso que él era un realista, no un espiritualista como Buber. Sin pensamiento utópico no solo no vas a poder salir de este brete, y menos vas a poder refundar la segunda Israel. Y con eso quiero decir —y lo digo como sionista, no como antisionista ni pos-sionista— que el primer modelo de la república hebrea está agotado y que es necesaria una refundación.

—Estás terminando de escribir un libro sobre latinoamericanos residentes en el cinturón de Gaza. ¿Lo ves también como literatura de resistencia?

—Son semblanzas de jalutzim que vinieron de América Latina —Argentina, Uruguay, Chile y Brasil— hace 40 o 50 años a instalarse en los kibutzim del sur de Israel.

Ellos se encontraron con problemas muy diferentes a la realidad actual de la zona. Porque, después del 7 de octubre, han perdido la vida de sus seres queridos, que fueron asesinados, y sus casas, destruidas e incendiadas… Pero también están haciendo el duelo porque han perdido la utopía que los trajo a vivir en el desierto.

El desierto era la tierra incógnita, la tierra donde el pueblo erró 40 años hasta recibir la Torá, la tierra a la que muchos latinoamericanos migraron hace 40 o 50 años con el desafío de hacer reverdecer el desierto y hacer nacer el hombre y la mujer nuevos. Pero ahora perdieron a sus seres queridos, perdieron la ideología y están perdiendo el país.

Frente a eso, en este libro analizo casos concretos —una semblanza tiene que tener cara, rostro y sangre propia— y planteo la necesidad de recuperar la capacidad utópica. Después de todo, Francia, Italia y muchos países han tenido refundaciones, luego de que sus modelos estallaron por guerras o crisis. Nosotros también podemos hacerlo, y no tiene que ser desde arriba, como en una dictadura: el pueblo tiene que participar de ese nuevo pacto social.

«Muchos latinoamericanos migraron hace 40 o 50 años a Israel con el desafío de reverdecer el desierto y hacer nacer el hombre y la mujer nuevos. Pero ahora perdieron a sus seres queridos, perdieron la ideología y están perdiendo el país.» — Leonardo Senkman

-

Agustín Jais (Buenos Aires, 1985) es artista y diseñador. Fundó el Club Cultural Matienzo, donde fue curador de exposiciones y director artístico de festivales y programas de residencia. Trabaja como consultor para organizaciones dedicadas a la educación judía y la inclusión social. Fue speaker en congresos internacionales, traductor de inglés y hebreo y docente de arte y cultura digital. Vivió en Jerusalem entre 2020 y 2023. Es presidente de AJLA.

Ver todas las entradas