Uno piensa en la “mercantilización de la memoria” o en el “turismo dark” primero como conceptos. De alguna manera son armas intelectuales para pelearle al mundo en el terreno —cada vez más fútil, cada vez menos incidente— de las viejas ideas. Sin embargo, un día de julio de 2024, terminando mi visita guiada por el Monumento y Museo Auschwitz-Birkenau, en Polonia, aquellos clichés académicos aparecieron con la potencia de una verdad atravesada en el cuerpo.

Caminando por la explanada que nos devolvería al hall, donde hay computadoras con la lista de los masacrados, le pregunté a una participante del grupo —colombiana, envuelta en un pañuelo de gasa multicolor, acompañada por dos hijos de veinti largos— qué le había parecido:

—¡Ah, pero qué historia más hermosa! ¡No sabía nada!

Tenía unos 50 años.

¿Cómo representar este lugar en su justa dimensión para un público masivo? Ese año, 1.83 millón de turistas visitó el antiguo campo de concentración nazi situado en Oswięcim, pleno voivodato de la Pequeña Polonia, a 377 kilómetros de la frontera con Alemania. El complejo Auschwitz abrió como museo en 1947. Desde entonces, las nociones museológicas y la representación del horror fueron cambiando. También el público.

Lo que no cambió fue el cruento recuerdo de los seis millones de judíos que fueron aniquilados por Hitler. En 2025, el pueblo judío sigue siendo más pequeño en número que en 1939: hay menos de16 millones de personas desperdigadas por el mundo, lo que representa el 0,2% de los 8 mil millones de la población mundial. Leo en una barraca en Auschwitz que aquí gasearon a 1.100.000 de Żydów (judío, según el idioma polaco del cartel); la mayoría, las 426.000 personas deportadas desde Hungría.

No todos los perseguidos por el régimen nazi fueron judíos. En una barraca figura un listado que le hace justicia a la memoria. Entre los pulverizados en el complejo Auschwitz-Birkenau (Birkenau fue la extensión de Auschwitz pensada por Heinrich Himmler, líder de la SS y la policía alemana, para albergar a los soviéticos) también están 150.000 polacos, 23.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y 25.000 de otros grupos étnicos. Los gays llevaban en su uniforme grisáceo -raído por el invierno crudo y cocido de pestes- un triángulo rosa. Los romaníes, uno negro.

Vuelvo a Auschwitz un año después, invitado a un viaje de estudios por la embajada polaca en Buenos Aires. Visitamos Auschwitz en shabat (casi me niego), el sábado 21 de junio de 2025. Escucho a la guía de nombre Justyna explicar la razón de los tatuajes en el antebrazo de los prisioneros:

— Como había una alta mortalidad, los nazis quisieron que el número que llevaban los presos en el uniforme trascendiera su muerte. Así dieron con la idea de tatuarlos.

Acá en Polonia aún siguen peleando con su pasado.

Es complejo de sintetizar. Pasaron ciento veintitrés años sin su país, que fue repartido entre 1795 y 1918 por las potencias europeas de la época: los imperios ruso, prusiano, y austríaco (no austro-húngaro, como suele decirse, porque esa entidad se creó en 1867 cuando Austria perdió la guerra con Prusia).

Luego, los casi 3.5 millones de judíos polacos fueron puestos en el sitial del chivo expiatorio recurrentemente en el período de entreguerras: con el Tratado de Versalles de 1919 y la hambruna que trajeron los gastos de la Gran Guerra, los judíos polacos fueron sistemáticamente acosados.

Varsovia era por entonces la segunda ciudad con más judíos en el mundo; había 375.000, un tercio de la población de la ciudad (la primera era Nueva York, en la que vivían 1.5 millón). Algunos judíos polacos, como mis abuelos, se fueron antes de que el ejército de Hitler invadiera Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Dos días después, las fuerzas alemanas llegaban a Oswięcim, el nombre de la ciudad que albergaría al símbolo de la destrucción humana.

Así que cuando la guía de Auschwitz menciona a «los alemanes» está haciendo una proposición política. No fueron “nazis” para los polacos, fueron alemanes.

— Si te fijas en el mapa, no hay un territorio nazi. Es Alemania —nos había dicho un día antes Aleksander Prugar, co-fundador del museo boutique Mi Polin en Varsovia, encargado de consignar las mezuzot (las cajitas que contienen la oración más sagrada del pueblo judío en las puertas de los hogares) arrancadas a lo largo y ancho de Polonia y cuyas huellas rara vez permanecieron.

Entonces aquí estoy por segundo año consecutivo en las barracas de Auschwitz. No tenemos derecho a permanecer en el bloque 4 demasiado tiempo frente a la montaña de pelos, ni a la trenza que permanece armada a la perfección, rasurada de cuajo por un guardia nazis, de la cabeza de una niña. Tampoco podemos esperar que nos llegue el sobrecogimiento delante del shortcito con tiradores.

Básicamente porque la guía habla, lanza números al aire y sigue su paso raudo antes de que el grupo que venga detrás nos coma los talones. En definitiva, un día ordinario, unas 300.000 personas se pasean por los restos del campo de exterminio a todo velocidad.

— ¿Puedo hacerte una pregunta? —le digo a la guía frente a una foto que muestra a un oficial nazi designando a qué fila debe ir un anciano en el campo.

— ¿Justo ahora?

El día anterior, con el grupo de artistas e intelectuales que vinimos a Polonia habíamos celebrado la cena de shabat en el Jewish Community Center de Cracovia, una institución fundada por el Príncipe de Gales Carlos III en 2008 y que desde 2022 ayuda a 400.000 refugiados ucranianos no judíos con casa y comida.

En esa ocasión, me senté de casualidad al lado de Jeff Kopstein, profesor de la University of California at Irvine, autor de El asalto al Estado: cómo el ataque global al gobierno moderno pone en peligro nuestro futuro (Polity, 2024). Jeff me contó que quienes estaban a su lado eran nueve de sus estudiantes de un curso itinerante sobre la Shoá, que se estaba moviendo por Alemania y Polonia.

— No te pierdas la Barraca número 27 —me dijo mientras comíamos el primer trozo de jalá, luego de la bendición del pan—. Está fuera de los tours, justo antes del lugar donde había ejecuciones y torturas.

Cuando salimos de la barraca donde están los retratos de los prisioneros que tomó mayormente otro recluso, el fotógrafo polaco Wilhelm Brasse (sobrevivió y murió en 2012), decidí que me iría del tour. Hubiera pasado un buen rato mirando algunas de las cientos de fotos que muestran los signos irrepetibles del rostro de un condenado. Pero lo estrecho del espacio, más el desfiladero de ojos de los turistas que estábamos allí, mirando como se mira el paisaje en un tren rápido, no permitían la contemplación.

Nos despegamos del grupo con una politóloga argentina que formaba parte de nuestro pequeño contingente y fuimos a la barraca prometida. Cuando llegamos la puerta parecía herméticamente cerrada. Todo hacía suponer que el lugar estaba clausurado. Así se lo dije a mi compañera de viaje: está cerrado. Pero en Polonia, que las puertas estén cerradas no implica que estén trancadas. Accioné el picaporte y fue un ábrete sésamo. Lo que vimos adentro nos pasmó.

El bloque 27 del Monumento y Museo Auschwitz-Birkenau constituye una exposición en sí misma. Fue encomendada en 2005 a Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalem; su principal consultor fue el Premio Nobel de Literatura Elie Wiesel.

“Decidimos dedicar algunos capítulos a cuestiones centrales relacionadas con la Shoá —relata su curador, Avner Shalev, director ejecutivo de Yad Vashem—: ¿Cuál es la definición de Shoá? ¿Quiénes fueron los judíos asesinados? ¿Cuáles fueron las motivaciones que condujeron a la destrucción de las comunidades y el asesinato de los judíos? ¿Cómo fue ejecutado el exterminio? ¿Cómo se midieron los judíos con el terror del Holocausto? ¿Hasta qué punto fue total y amplio el intento de exterminio?”

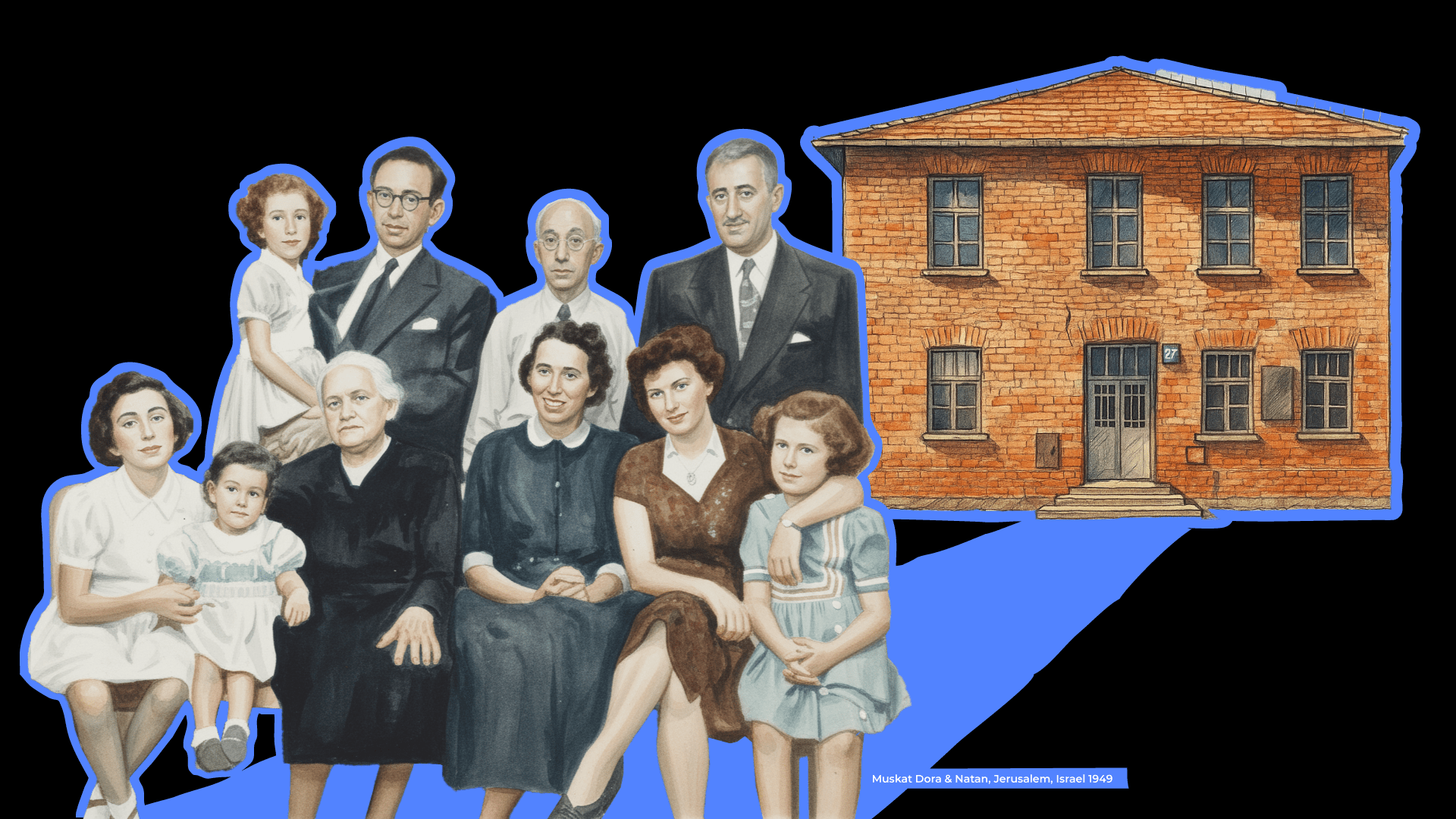

En una pared del hall hay inscrita una definición de la Shoá, se escuchan “voces de oración”; ese día, una maestra polaca habla con sus estudiantes preadolescentes antes de entrar. Con mi compañera de viaje seguimos a la siguiente sala, un espacio rectangular que en sus cuatro paredes, en un efecto 360, se proyectan grabaciones caseras de familias judías durante el período de entreguerras. Aparecen ya sea en blanco y negro o en color los cortes de videos en Países Bajos, Eslovaquia, Francia, Marruecos. Una niña corriendo por prados que podrían ser austríacos. Una escuela religiosa (yeshivá) con un puñado de niños aprendiendo Torá. El teatro idish de Varsovia.

Es sobrecogedor. Los niños del hall —que ya habían entrado—, la politóloga y yo nos sentamos en el piso a ver esos fragmentos de vida humana. ¡Cuánta vida! ¡Cuánta vida! Aparecen también fotos de familias e individuos: los Milich, los Carlebach, los Albo, los Schechter, los siete integrantes del clan Amarillo, los Serfati, los De Pinto y sus ocho hijos, el ingeniero francés André Citroën. “La exhibición constituye un nuevo modo de presentar las dimensiones primarias de la Shoá, colocando al individuo en el centro”, escribió Shalev en aquel texto.

En un costadito, hay una pequeña inscripción que acompaña los videos. Dice: “El holocausto fue un genocidio sin precedentes, total y sistemático, perpetrado por la Alemania nazi y sus colaboradores, con el objeto de aniquilar al pueblo judío. La principal motivación fue la ideología racista antisemita de los nazis”.

En la tercera sala hay una serie de pantallas dispuestas en dominó colgadas del techo. Todas van pasando el mismo video pero con subtítulos en distintos idiomas. Todas respetan el alemán original. En uno de ellos aparece el atildado Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, arengando a las fieras: “Es ist nicht der Zweite Weltkrieg, es ist der große Rassenkrieg”, (“No es la Segunda Guerra Mundial; es la gran guerra de las razas”).

Se ven imágenes de niños con bermudas, camisa y pañuelo estilo boy scout alzando el brazo derecho saludando al Führer. Se lo escucha a Goebbels casi dos años antes de la guerra, en un discurso del 9 de septiembre de 1937 decir:

—¡Mirad! Ahí está el enemigo del mundo, ahí está el destructor de culturas, el parásito entre las naciones, el hijo del caos, la encarnación del Mal, el fermento de la descomposición, el demonio vívido de la decadencia de la humanidad.

El joven Goebbels. No llegaba a los 40.

La edad no es trivial en estas lides. Nos muestra que el paso del tiempo erosiona la memoria. Hoy habitan la Tierra los tataranietos de la generación aniquilada en las cámaras de gas de Auschwitz y de Birkenau. También los tataranietos biológicos e ideológicos de sus perpetradores. Ninguno tiene en su memoria física el olor que tenían aquellos sobrevivientes, nuestros ancestros inmigrantes, aquellos labios que proferían el ídish. Los discursos del odio dependen de la evanescencia de esta memoria vívida, de la extranjería temporal con respecto a aquellos que sobrevivieron al genocidio.

Pasaron casi noventa años de aquellos discursos que terminaron en la invasión alemana de Europa. Noventa años de la muerte de más de 80 millones de individuos: más o menos el equivalente a toda la actual población alemana.

Es una época confusa para el judaísmo. Líderes políticos y activistas que propagan el odio desmesurado e insultan a sus adversarios convirtiéndolos en enemigos, aunque sostienen su defensa de Israel a rajatabla, son apoyados por buena parte de las comunidades judías del mundo. Su parecido con el discurso fascista de los años 30,no parece importar. Como dijo Yuval Noah Harari, a partir de la guerra en Gaza los judíos vivimos “una época de catástrofe espiritual”.

Botón de muestra, a propósito del asesinato el 10 de septiembre último del gran activista de la ultra derecha estadounidense pro Israel Charlie Kirk, un micro influencer judeoargentino que supera los 40 años publicó en sus redes un texto que decía: “Los zurdos comunistas son enemigos de la humanidad”. Si cambiara la palabra zurdos por judíos retrocedería a los tiempos de Goebbels.

Esta, una época jeroglífica que resume todo en un mote. Época etiquetadora, el individuo como packaging. Hoy los eslóganes son más poderosos que las ideas elaboradas, ni qué decir de las abstractas. Poner el sayo de un concepto a una persona o a un fenómeno -digamos, una guerra-, plegarse a las hordas de las redes sociales que replican ese lema al finito. Eso es más relevante políticamente que tener “un pensamiento crítico”, valor que va quedando anticuado. Rápida, efectiva y viral, la mercancía que no es ubicua globalmente, languidece. La decimonónica Coca-Cola vence en la arena digital, blandiendo su logo rojo y blanco, a la apenas centenaria Escuela de Frankfurt, que no tiene imagen-síntesis y envejece mal en el siglo XXI.

La visita a Auschwitz sigue siendo un deber humano: pero el paso del tiempo, el recambio generacional y la desaparición de los sobrevivientes requerirá un grado máximo de imaginación para subvertir una era que corre apasionadamente hacia los brazos del odio y el aniquilamiento de la incorrección política y de los seres humanos.

-

Exequiel Siddig (Buenos Aires, 1974) es comunicador digital y periodista. Estudió Relaciones Internacionales (USAL) y la Maestría en Periodismo (Clarín/UTDT/Columbia). Trabajó como cronista, editor y/o guionista para la revista Ñ, Semana (Colombia), GQ (México), Newsweek Argentina, Miradas al Sur, Endemol y editorial Planeta, entre otros. Fue corresponsal en Israel, Tailandia, España, Rusia y China. Escribió artículos sobre cine, teatro, ciencias sociales, turismo y gastronomía. Co-guionó y condujo el programa “A Big Shtetl. Las huellas judías en Buenos Aires” (Canal Encuentro). Escribió el libro colectivo Voltios (ed. Leila Guerriero), y participó como actor de las obras “La tribu” y “La boda de Fanny Fonaroff”. Trabajó en estrategias SEO y desarrollo de contenidos de educación financiera en Nubank (EEUU, Brasil y Colombia). Actualmente es asesor de comunicación para empresas y speakers internacionales.

Ver todas las entradas