When your rooster crows at the break of the dawn/

look out your window and I’ll be gone*

(“Don’t think twice, it’s alright”, Bob Dylan)

Cierta vez había un niño judío en Guatemala que tuvo que escapar con su familia hacia Estados Unidos por la violencia política. Cuando volvió, ya adulto, ya ingeniero, comunicó a sus padres que no iría más a ningún shabat, ni a Iom Kippur, ni a Pesaj, ni a ninguna otra festividad judía. Aún a pesar de su abuelo sobreviviente de Auschwitz. Su madre lloró por dos años.

Tiempo después, en los años 90, ya alejado de la ingeniería, comenzando a hacer sus primeras armas en la escritura, egresado de Filosofía y Letras de la Universidad Rafael Landívar de Managua, recobraría el judaísmo. Ya no por imposición, ya no por vocación religiosa, ya no por el orgullo de serlo, sino por sus historias.

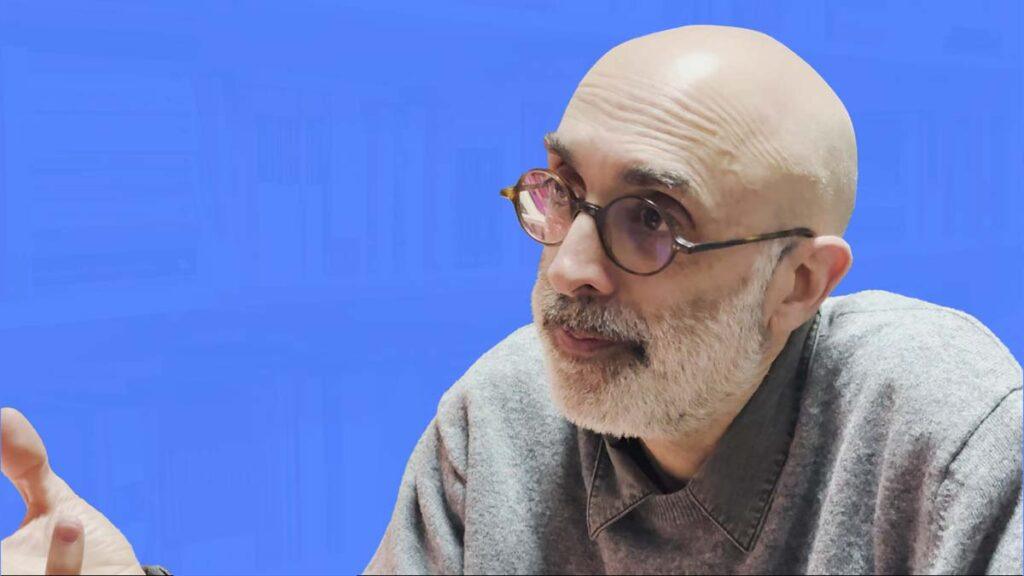

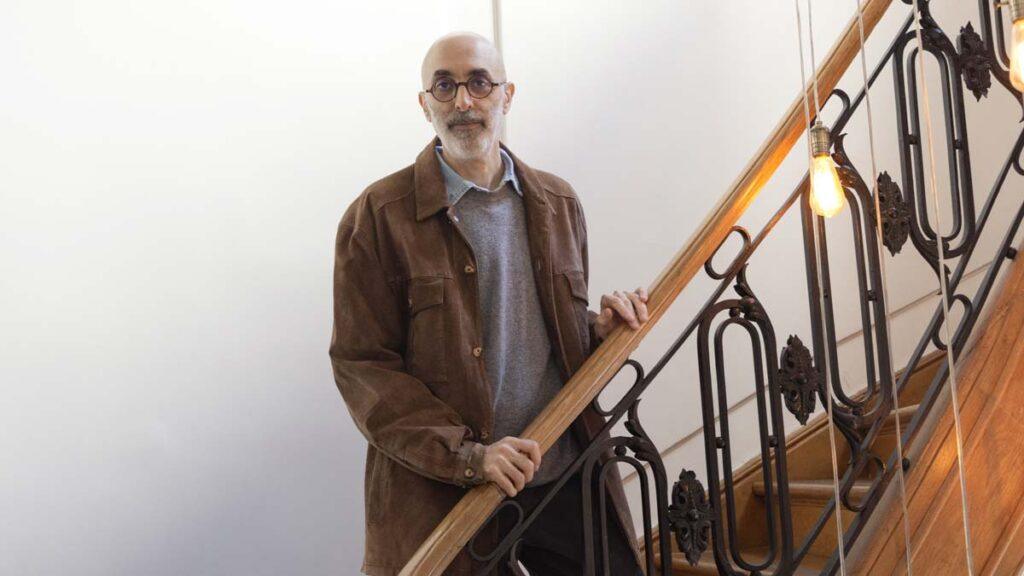

Ese hombre es Eduardo Halfon, y vino en mayo a presentar a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su último libro, Tarántula.

Halfon es autor de casi una veintena de libros, entre los que se cuentan El boxeador polaco, Signior Hoffman, Duelo y Monasterio. Con ellos ha construído una novela por entregas, puesto que todos forman parte de la saga viajera de un mismo narrador. En 2003, publicó su primera obra, una carta misilística contra un padre -”muy parecido” al suyo, dijo- reprochándole sus silencios y su ausencia, en donde el narrador anunciaba su suicidio.

Boutade involuntaria, la advertencia terminó engañando al periodismo local. “Hay que salvar a Halfon”, tituló un artículo de prensa. Y de esa manera, muy temprano, Halfon entendió que la literatura era un juego de disfraces.

«Me encantó ver que una lectura fuera tan comprometida, tan entregada, por eso en la segunda novela le subo el volumen al juego y le pongo mi nombre al narrador. Y seguimos jugando», dijo este escritor cuando en 2021 abrió junto con su par argentina, María Negroni, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, el Filba.

En segunda instancia, deberíamos decir de Halfon que es un judío guatemalteco con raíces libanesas y polacas, sirias y egipcias, y que todas esas lianas de aquí y de allá constituyen el magma de donde se cuelgan los viajes.

Nacido en la Ciudad de Guatemala, el 20 de agosto de 1971, va y viene por el mundo como un árbol cuya copa está inserta en la tierra y deja los rizomas respirando los aires imprevistos que le traen sus aventuras. Su labor está impregnada de diáspora, de un trote perpetuo que es como el líquido amniótico que le da la constancia de una cierta temperatura, una atmósfera que envuelve a todos sus libros. “Uno solo —dice él—, una novela en marcha”.

Así, historias tras historia, su alter ego trashumante, que lleva el mismo nombre que quien firma, siempre se habilita a un encuentro casual. Ya sea en una escuela en Hiroshima, en los trepidantes callejones de Belgrado o en la esquina de una tarde lluviosa camino a un club de jazz en Harlem. En el alma de la literatura de Halfon anida la confianza en lo fortuito del porvenir. Lo inesperado es el punto de partida de su existencia.

Con Halfon nos encontramos en la librería Eterna Cadencia de Buenos Aires el 6 de mayo. Nos cedieron gentilmente el depósito, porque el espacio del café estaba listo para la presentación del libro. De hecho, nos habíamos equivocado de sede: la entrevista iba a ser en otra librería.

Así que aquí viene Halfon, un poco apurado. Tenemos poco tiempo. Subimos a la sala rodeada de libros y entonces nos sentamos frente a frente, como dos espías intercambiando información en el aeropuerto de Casablanca. Judíos ambos, la conversación empieza por las contraseñas esenciales.

—Nuestras abuelas pudieron haberse conocido en Alepo.

—Mi abuela salió de muy niña, casi bebé.

—La mía en 1918.

—Sí, por ahí.

—Me preguntaba qué habrías puesto en el formulario al llegar a Ezeiza.

—Nada. No hay formulario. Igual, casi siempre pongo ingeniero. Todavía me cuesta poner escritor.

—Como venías a la Feria del Libro…

—¡Hubiera puesto escritor! Sí, porque si luego me preguntaban «¿Qué hace aquí?»…

Los judíos y nuestro séptimo sentido de alerta. La paranoia, patrimonio cultural.

Inspirado nuevamente en una historia verídica, Tarántula cuenta la experiencia traumática del protagonista y su hermano durante un campamento organizado para preadolescentes de la comunidad judía de América Central. La excursión sucede en plena selva guatemalteca, en los años 80, un período en que era habitada por el Ejército Guerrero de los Pobres.

El libro, que fue laureado en 2024 con el Premio Médicis en Francia a la Mejor Novela Extranjera, y en 2025 con el Premio de la Crítica española, es un viaje por la memoria y el intento de resignificar lo vivido. Sucede en dos continentes y en dos períodos vitales del Halfon de ficción.

Siendo adulto, el narrador se consagra a la búsqueda de aquel que, habiendo debido cuidarlos, llevó a cabo un trato atroz para con los niños del majané (campamento, en hebreo). La clave del paradero actual de ese hombre se la dará una vieja conocida, una mujer que también había sido parte de aquella experiencia selvática y que encuentra décadas después, insospechadamente, en la presentación de un libro suyo en París.

El posible encuentro con ese hombre podría ser una manera de ajustar cuentas con la educación judía vinculada a la memoria del sufrimiento. Y hacia él se encamina.

— Alguna vez contaste que alrededor de tus 20 años tuviste que dejar el judaísmo. ¿Qué pasó?

— No pasó nada. O sea, no fue un evento o un cataclismo, simplemente fue algo que se venía gestando desde mucho antes. Yo diría que antes del bar mitzvá. Antes de salir forzosamente de Guatemala con mi familia, el día de mi décimo cumpleaños [el 20 de agosto de 1981]. Recuerdo la incomodidad de no ser como todos. Mis amigos —todos— eran diferentes. Yo era el único raro. Esto, un argentino no lo puede entender. Porque aquí tienen una “colectividad”. Entonces, ya de entrada es crecer en un país que no te permite participar. No te permite jugar. Puedes ver el partido, pero no jugar. Entonces ya va la cosa un poco rara en mi sensación de pertenencia. ¿Por qué ser judío es ser el diferente?

—Y cuando sos más grande decidís cortar con esa diferencia.

—Más adelante empieza un alejamiento, no un rechazo, porque yo era muy niño para rechazar el judaísmo, no se podía. Pero sí un distanciamiento ligero, un poco cobarde. Porque tampoco me atrevía a irme. ¡Yo era el primogénito! Y es después de la universidad, a los 24 años, cuando rompo. Lo empecé a hacer sin decir nada. Me di cuenta que en mi familia no entendían por qué me estaba alejando. Entonces, tuve que decirlo. Teniendo un abuelo sobreviviente de la Shoá, mi madre se puso a llorar y lo hizo durante dos años seguidos. Mi abuelo no entendía. “¿Qué dice? ¿Qué dice?”.

La familia polaca de Halfon fue arrasada en la Shoá. Los bisabuelos Schmuel y Masha. El tío abuelo Salman. Las tías abuelas Rajel y Raizel. En cambio, su abuelo Leib (León) Tenenbaum, polaco nacido en Łódź, primero prisionero de los campos de concentración alemanes en Sachsenhausen y Neuengamme, sobrevivió a Auschwitz con el número 69752 tatuado en el antebrazo.

En Guatemala, con su familia, Leib solía decir que era un número de teléfono. Hasta que su nieto irredento, su nieto incomodador, su nieto abocado al judaísmo de las historias, lo sentó y le preguntó. Y escuchó una historia que había juntado “sesenta años de polvo”. En el desorden del relato, el abuelo Tenenbaum le contó a su nieto Halfon la historia del boxeador que le salvó la vida en el campo de exterminio que los alemanes habían situado en Polonia. “Y supe que era esa historia”, dice Eduardo. La que dió luz a El Boxeador Polaco, publicado en 2008.

—Entonces cuando regresás a Guatemala y dejás la vida seria del ingeniero, comenzás a estudiar filosofía y literatura y empezás a escribir.

—Sí. Empecé a escribir en español. Cosa que fue rara porque yo no hablaba bien español, hablaba en inglés. Y empieza entonces una vuelta. Ahí es donde me empiezo a interesar por el judaísmo, pero no el de mi abuelo ni el de mi padre; y no el judaísmo que me habían heredado, sino mi manera de ser judío. El judaísmo como literatura, el judaísmo como historias, ese risco. El voltear a ver para atrás y decir: ¿de dónde vengo?

—¿Qué tipo de historias te interesaban? ¿Qué tiempo histórico del judaísmo?

—Muchos. Las historias de éxodo de mis abuelos y mis abuelas. ¿Por qué se fueron de sus países? ¿Qué tipos de judíos eran mis bisabuelos? ¿Qué tipos de padres y madres eran mis bisabuelos? Todo. La historia familiar de dónde vengo. Pero eso inevitablemente te lleva más atrás. Te lleva a las historias que nos conforman como pueblo. No podés ver para atrás solo un poco. Tenés que ver para atrás mucho. Entonces, mi huida del judaísmo. Esa palabra es importante en Tarántula.

Eduardo habla de su historia como si recitara una plegaria. En efecto, ya en la segunda página de su último libro, Tarántula, la palabra huida/o aparece tres veces:

“Yo tenía trece, mi hermano doce. Llevábamos entonces tres años viviendo en Estados Unidos, tras haber huido del caos político y social que era la Guatemala de los ochenta. Aunque a mis padres no les gustaba que yo se lo explicara así a mis nuevos compañeros en el colegio, que al describirles nuestra partida de Guatemala yo les dijera que habíamos huido. Pero eso fue, una huida.”

—El epígrafe de Alejandra Pizarnik de tu libro es importante.

—Sí. “Heredé de mis antepasados las ansias de huir”. Muy judío, el salir huyendo.

—¿De los tuyos también?

—Huyo de los míos para retornar. Y huyo de los otros también. Mi otra gran huida es que no quiero estar en Guatemala.

– Ahora vivís en Berlín, a dos kilómetros de Wansee, ¿verdad?, donde los nazis crearon la Solución Final.

— No, no, ¡vivo en Wansee! En el bosque, a menos de dos kilómetros de la casa donde fue aquella conferencia de 1942 en la que Hitler anunció la Solución Final. O sea que estoy en la boca del lobo.

— No te privás de nada.

—Es más, fui hace unos meses con mi hijo a la universidad en Frankfurt donde crearon el Zyklon B (el gas venenoso que usaron los nazis para matar a millones de personas en las cámaras de gas). Mi hijo tiene 8 años, se llama Leo.

—¿Como tu abuelo León?

—Casi igual. Y se llama Leo Halfon. Es una valla publicitaria para mis libros (sonrisas). Lo cierto es que lo llevé a Frankfurt y estando ahí le conté la historia del edificio donde estábamos.

—“Los hijos tenemos que saber cuál es el dolor de nuestros padres y los nietos tenemos que saber cuál es el dolor de nuestros abuelos.” Esa frase me parece clave en Tarántula. ¿Qué quiere decir?

— Quiere decir que la idea de Samuel Blum [el líder del majané, el “torturador” judío de la selva guatemalteca], la de hacer un falso campo de concentración, de usar el teatro para educar, como idea no es mala. Todos lo hemos hecho de niños. Nos vestimos de cualquier cosa, recreamos una escena para tratar de entenderla. ¿Cómo vas a conocer el dolor de tus abuelos? Es imposible entenderlo sólo leyendo sobre él. El problema con Samuel Blum es esa idea llevada al extremo. ¿Dónde vas a parar?

—A propósito de la actuación, solés citar una frase de Harry Dean Stanton para camuflarte en tu alter ego narrador. Es algo que le dijo Jack Nicholson cuando lo llamó para actuar en un western. “Hacé de vos y dejá que el vestuario haga el personaje”.

—Sí. Me interesa mucho el tema del disfraz, de la máscara. Viene desde cuando llegué a Tokio disfrazado de árabe. Así es como empieza mi novela Canción. Me invitan a una conferencia en Japón como escritor libanés. Entonces me disfrazo, aparento ser algo más. O sea, si me visto de otro suficientes veces, empiezo a ser eso de lo cual estoy disfrazado, me convierto en ese personaje. Pensemos en Chaplin y su personaje, el Charlot. Es muy fuerte la idea también en Tarántula: los instructores disfrazados de nazis.

—Dijiste alguna vez que te jubilaste del judaísmo. ¿Seguís jubilado?

—Es ese tipo de broma medio-broma. ¿Qué quiere decir jubilado? Pues estoy esperando una pensión, nunca me la dieron, entonces creo que tengo que volver… No, no sigo jubilado. Pero volví a un un judaísmo distinto. Cada uno interpreta y practica el judaísmo como le nace. Eso es una bendición.

* “Cuando tu gallo cante al amanecer/ mirá por la ventana, ya me habré ido”

-

Exequiel Siddig (Buenos Aires, 1974) es comunicador digital y periodista. Estudió Relaciones Internacionales (USAL) y la Maestría en Periodismo (Clarín/UTDT/Columbia). Trabajó como cronista, editor y/o guionista para la revista Ñ, Semana (Colombia), GQ (México), Newsweek Argentina, Miradas al Sur, Endemol y editorial Planeta, entre otros. Fue corresponsal en Israel, Tailandia, España, Rusia y China. Escribió artículos sobre cine, teatro, ciencias sociales, turismo y gastronomía. Co-guionó y condujo el programa “A Big Shtetl. Las huellas judías en Buenos Aires” (Canal Encuentro). Escribió el libro colectivo Voltios (ed. Leila Guerriero), y participó como actor de las obras “La tribu” y “La boda de Fanny Fonaroff”. Trabajó en estrategias SEO y desarrollo de contenidos de educación financiera en Nubank (EEUU, Brasil y Colombia). Actualmente es asesor de comunicación para empresas y speakers internacionales.

Ver todas las entradas