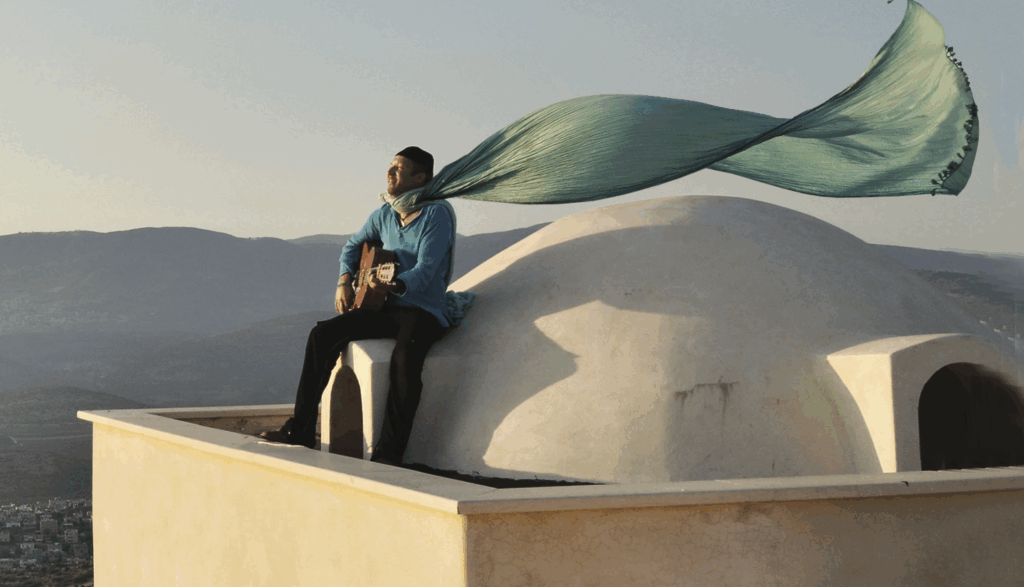

Gabriel Meyer tiene mundo. Y ángel. Hace décadas, viaja desarrollando una Gran Visión y llevándolo a la práctica. Ya sea facilitando mediaciones multiculturales e interreligiosas, presentando su música o forjando la alianza global de activistas Defender lo Sagrado, Meyer atiende los problemas del mundo con su voz profética y, al mismo tiempo, colecciona encuentros y aventuras.

Ahora, Milena Caserola publica en español su primer libro de narrativas, Al borde del verbo: Una autobiografía de ficción de aristas proféticas. La editorial lo define como un «manual de activismo sagrado enraizado en el espíritu, donde el arte y el humor se ponen al servicio de la construcción de la justicia y la paz».

Meyer recuerda y cruza historias con la velocidad y lisergia de Enrique Symns —con quien compartió redacción en la mítica revista underground Cerdos y Peces—, pero su verdad no se agota en la lisergia. Él habla con todos, hace música con todas, y logra la armonía en las conversaciones más difíciles.

En el camino, comparte sus aprendizajes, que van del rabino Zalman Schachter Shalomi al Dalai Lama, de Joanna Macy a los lakotas de Standing Rock, de las Madres de Plaza de Mayo al vietnamita Thich Nhat Hanh. Y, claro, a su padre, el rabino Marshall Meyer, defensor de los Derechos Humanos e integrante de la CONADEP.

Antes de sus presentaciones en Tzavta y en la FED y su show musical en San Telmo (el jueves 14 de agosto a las 19 h en Chacabuco 974), Meyer conversó con AJLA y nos enseñó cómo cruzar líneas enemigas y hacer la paz con el distinto, qué tiene que ver el humor con la espiritualidad, y por qué el espíritu de Israel se está perdiendo.

Al principio del libro dudás sobre cómo definirte. Un poco como todo profesional frente a la bio de su LinkedIn. Decís que llamarte músico, hacedor de paz, activista sagrado u orador te suena “muy off, mezquino o incompleto”. Y proponés una definición particular: “juglar flexetariano y global puenteador de mundos multiculturales, celebrando el espíritu más allá de las líneas enemigas”. ¿Podrías aclararnos más qué significa esta declaración?

Bueno, el juglar es lo de la música, ¿no? Un músico nómade que anda de acá para allá con sus canciones, abriendo corazones.

Flexetariano es decir… ¿viste que la gente dice, soy vegetariano, soy vegano, soy… Bueno, yo soy flexible. Yo he viajado por todo el mundo. Y no solo es con la comida, pero por ejemplo, llegás a una aldea chiquita en África y te ofrecen lo único que tienen, ¿y le vas a empezar a decir, no, mirá, yo no como esto? Y lo mismo con gente que te habla de cosas raras. La flexibilidad es importantísima, sobre todo para hacer paz, porque si no tenés flexibilidad emocional y no tenés lugar adentro para estirar tu identidad, estás perdido para tratar de crear armonía en el mundo. Y… ¿qué más dije?

«La flexibilidad es importantísima, sobre todo para hacer paz»

“Más allá de las líneas enemigas”.

Ah, sí, porque yo trabajé en zonas de conflicto. Con palestinos, con iraníes. O en Argentina; yo crecí en la dictadura, y tuve encuentros feos con policías y militares. Entonces, ese trabajo de abrir corazones y puentear culturas va más allá de las líneas enemigas. Por ejemplo, hice música con un paquistaní, cuando yo vivía en Israel. Israel no tiene relaciones políticas con Pakistán, pero lo conocí en Egipto en una playa, nos pusimos a cantar y era la misma canción de su familia que yo había traducido al hebreo y él tocaba las tablas. El papá de él era músico de Nusrat Fateh Ali Khan, un músico muy conocido, rey del qawwali de Pakistán. El tipo no podía creer que yo estaba cantando una canción de su familia en hebreo y él me contestaba en urdu. Y le pregunté si lo podríamos grabar y me dijo sí, por qué no, y lo grabamos desde Tel Aviv a Lahore, Pakistán, que son dos países enemigos.

Entonces uno puede cruzar las líneas enemigas cuando sorprende los mecanismos de defensa de la realidad con música. La música es una muy buena forma de gobierno. Si te metes en armonía ya estás adentro, no hace falta ningún rango para hacer música.

¿Y cómo crees que te ven los demás? ¿Artista, hippie, loco, o alguien demasiado judío para hacer tal o cual cosa?

Si me pusiera a pensar en cómo me ven los demás, no termino más y me vuelvo loco yo. Prefiero pensar cómo quiero verme yo y qué es lo que quiero hacer. Los rótulos son muy chiquitos. Como digo en el libro, los sustantivos son los cementerios de los verbos. No confío en sustantivos, no me parece que hagan una contribución al mundo; son los porteros de la muerte. Cuando le pones un rótulo a algo, se murió. Entonces yo me escapo de eso.

«Los sustantivos son los cementerios de los verbos. Cuando le pones un rótulo a algo, se murió»

A toda esa lista deberías agregar “escritor”, o para sacarle el sustantivo, alguien que escribe.

Sí, obvio. Este es mi tercer libro. Yo autogestioné mis primeros dos libros de poesía cuando era muy chico. Y ahora sale este libro, que me representa porque va desde el manual del activismo sagrado a todas mis historias, a la psicodelia, al amor y a las sombras también. Y a las sombras del mundo y cómo transformarlo. Salió en inglés y ahora sale en castellano, y estoy súper contento de que salga en Buenos Aires, donde crecí, y que voy a presentarlo a Córdoba, donde nací.

Venías de escribir poesía, pero este libro es, entre otras cosas, uno de memorias. Al comienzo del libro contás que Martin Buber le pregunta a su alumno, tu padre Marshall Meyer: “Joven, ¿usted quiere escribir sobre la historia o quiere hacer historia?” ¿Dirías que escribiste tus memorias para dejar de viajar y hacer historia, o todo lo contrario?

Empecé el libro escribiendo todas estas historias para sacármelas de adentro, para poder tener lugar para viajar más y tener más historias. Cuando uno saca una melodía de adentro, hace lugar para una nueva melodía. Lo mismo con la escritura. Ese fue un poco el trampolín, para empezar a escribir este libro.

«Escribí estas historias para sacármelas de adentro y tener lugar para viajar más y tener más historias»

Contás que viviste en el Sinaí el año antes de que falleciera tu padre, y que soñabas con llevarlo al desierto y escribir una obra de teatro y re-amigarse a través de una obra sobre la relación padre-hijo. De alguna forma, este libro podría ser esa obra sobre esa relación. ¿Por qué tenían que re-amigarse? El libro da cuenta de un gran respeto por tu padre, especialmente por su activismo durante la dictadura de tu padre, pero también contás que en ese momento te alejabas del judaísmo. ¿Tenía que ver con eso la necesidad de amigarse?

Un chico de 18 años, para ser persona, tiene que pelearse con el padre para reclamar su propia identidad. Es algo súper natural. Éramos muy compinches con mi papá, desde que nací hasta los 18. Los temas empezaron ahí, cuando llegué a Los Ángeles. No solo por la cuestión judía. Cuando él estaba en la CONADEP, yo estaba a la izquierda de Alfonsín. Cuando vino Navón, el presidente de Israel, yo fui con las Madres de Plaza de Mayo a protestar eso, y los guardias de seguridad de Navón me empujaron al piso, y mi viejo estaba ahí.

También había todo un tema con la psicodelia. Mi viejo creció en los años cuarenta y cincuenta, se fue de Estados Unidos antes de los hippies, y se perdió todo eso. Él todavía usaba corbata y le gustaba la música clásica, y yo ya estaba con los Redonditos de Ricota y Sumo. Entonces empezó a haber una brecha cultural y emocional, por cuestiones naturales de un adolescente que quiere tener su propia identidad y no ser el “hijo de”.

Entonces, cuando fui a New York a visitarlo, habíamos estado varios años sin vivir en el mismo país. Antes me habían venido a visitar a París, pero yo ya estaba volando por mi cuenta, escribiendo poesía, leyendo libros de filosofía como Gilles Deleuze y Félix Guattari, que mi viejo no tenía la más puta idea, porque él había llegado hasta el existencialismo.

Y cuando estuve en el Sinaí, sentí que “ahora sí”. Porque a mi viejo le encantaba el fuego, le encantaba la naturaleza. Y obviamente tenía un espíritu muy grande, aunque él nunca hablaba de eso, pero sentí que era el momento para reconectar a nivel creativo. Porque a le encantaba el teatro y yo había hecho teatro. Pero justo ahí se murió. Por suerte llegué y tuvimos un encuentro maravilloso justo el día antes de la operación, y yo lo llevé en la camilla y cantamos juntos.

«La ayahuasca, el peyote, esas plantas fueron maestros míos también»

Mencionaste a Deleuze y Guattari, y quería hablar de tus maestros. En el libro hablás de tu padre y también de su maestro, el gran Martin Buber, pero también de Heschel, Zalman Schachter Shalomi, o incluso al rav Kook, y también a maestros lakota, sufí y demás.

Y al Dalai Lama.

Sí. Y también hablás bastante de tu vida en Israel. ¿Quizás esa posibilidad de aprender de tantos maestros de culturas tan distintas tuvo que ver con ese lugar que tiene Israel entre Oriente y Occidente? ¿Cuán importante fue para vos ese lugar para tu educación intercultural?

No creo que haya sido solo Israel. Antes de eso, cuando llegué a Grecia ya estaba encontrando a los presocráticos, y cuando llegué a Francia, a Deleuze y Guattari y a los africanos de Senegal, que fueron mi familia ahí. Y antes en Argentina había estudiado con Norman Brisky, había trabajado sobre poesía y teatro.

Pero bueno, en Israel viví muchos años, estuve radicado ahí 29 años. Ahí tuve encuentros maravillosos, pero no solo ahí, porque conocí maestros budistas en California o chamanes en Brasil. La ayahuasca, el peyote, esas plantas fueron maestros míos también, no solo los humanos.

En Israel hubo encuentros maravillosos de muchos tipos de maestros que yo conocí afuera y los traje a Israel. Hice una especie de intercambio de culturas en relación con las festividades judías, pero con un sufí palestino y un cacique lakota entre nosotros, y dependiendo de qué festividad era, con permacultura y arquitectura natural, o con profesores de la universidad que enseñaban judaísmo de otra manera, como alumnos de Salman Yaster que venían a traer un mensaje judío en color y no en blanco y negro como había en Israel. En Israel el judaísmo es bastante pobre, a nivel espiritual y religioso. Tanta ortodoxia y nada más. Por lo menos cuando yo llegué.

«En Israel, el judaísmo es bastante pobre»

Escribís en el libro que para vos, “hijo de rabino, la palabra judaísmo se estaba tornando una expresión obsoleta”.

Yo conectaba mucho más con la palabra hebreo. En hebreo, ivrí quiere decir “el que cruza” los límites. La palabra judío es bastante moderna, viene de la tribu de Judá, que es la que políticamente ganó el partido en Jerusalén. Pero nosotros venimos de una cultura pagana, y lo digo con todo orgullo: pagani en latín significa “gente”, “pueblo”.

Lo que pasa es que a los oligarcas no les gustan los paganos y los escribas en esa época hicieron todo un asunto para aplacar el movimiento que había por la feminidad divina, por la fertilidad, por la naturaleza. Eso está registrado en el Tanaj, en el libro de Reyes: los escribas que fundaron el judaísmo quemaron templos y mataron a sacerdotisas. Hubo toda una especie de represión de lo natural, de lo femenino, de lo conectado con la tierra, que después los cabalistas intentaron retomar y que el Baal Shem Tov intentó retomar yendo a bailar al bosque. En el Zohar se pueden leer atisbos de eso. Pero yo me identifico mucho más con eso que con el movimiento conservador o el reformista judíos, esas cosas para mí son están muy poco conectadas con el movimiento profético.

«Conecto mucho más con la palabra hebreo, que quiere decir el que cruza los límites. Nosotros venimos de una cultura pagana, y lo digo con todo orgullo»

¿Para eso te tenías que ir de Buenos Aires? ¿El judaísmo estaba muy cerrado en el movimiento conservador?

No, no, estaba el Movimiento Judio por los Derechos Humanos con Herman Schiller, con las Madres, con las libertades cotidianas. Pero yo estaba muy en el underground, con los anarcos, escribía en la revista Cerdos y Peces con Enrique Symns, o sea, estaba en otra cosa, nada que ver.

La parte judía la volví a retomar en Israel cuando me di cuenta que yo no me sentía cómodo ahí, entonces empecé a crear retiros y, con muchísima gente, durante casi cinco años hicimos estos encuentros en la naturaleza durante festividades judías, tratando de rescatar el espíritu de Medio Oriente, la música local, la vestimenta, la comida y el espíritu femenino y divino de la naturaleza, que estaba por debajo, digamos.

¿Dirías que en ese momento te era más fácil encontrar a personas dispuestas a cruzar hacia otras culturas, o es al revés? Hablás en tu libro de cómo estamos inmersos en binarismos, cada uno en su mundo.

Me estás haciendo una pregunta binaria sobre el binarismo. Siempre hubo y hay lugares para encontrar y hay lugares para desencontrar. No es más ni menos, es distinto.

Sí, la aceleración que hay hoy es mucho mayor. La gente no sale del teléfono, no se ve la cara. Y el mundo está mucho peor a nivel climático: inundaciones, fuego, bombas, guerras. Estamos en tiempos de apocalipsis, que en griego quiere decir “revelación”, donde se encuentran grietas dentro de la realidad que están empezando a crear algo nuevo y que todavía no sabemos qué es. Porque, viste que las semillas crecen en la oscuridad, bajo la tierra. Los corales también, y los fetos están en la oscuridad antes de nacer. Estamos en un momento previo a que nazca.

Yo siempre busco esos lugares donde están esos puentes culturales. Tengo una amiga, una abuela lakota, que en 2016 empezó Standing Rock, el levantamiento en contra del oleoducto —en Dakota del Norte y Dakota del Sur—, que fue una manifestación maravillosa de lo que es el activismo sagrado. O encontrarme con el Dalai Lama a través de mi trabajo de paz con los palestinos, o estar en Turquía con los iraníes. Siempre busco eso porque soy ivrí, uno que cruza los límites.

Hay dos conceptos en el judaísmo, en la Torá, que hablan de ir hacia, de perseguir la paz y la justicia. Son las únicas dos veces que aparece la palabra lirdof (perseguir)*. “Tzedek Tzedek Tirdof” (Justicia, justicia perseguirás – Deut. 16:20) y “Bakesh Shalom veRodfeu” (Busca la paz y persíguela – Salmos 34:15). Ese rodef (“perseguir”) lo tengo muy adentro, es algo que mi viejo me inculcó de chiquito.

El refugio para uno es la ética, y ahí es donde mi papá vivía. En el libro cuento de mi bar mitzvá: cuando me puse los tefilín el jueves, mi papá me llevó a visitarlo a Jacobo Timerman, que justo salía de la tortura y estaba en arresto domiciliario. Yo tenía 13 años, imaginate. Fuimos, mi viejo y yo, y estaban los dos policías con las ametralladoras israelíes, lamentablemente —Israel le vendía armas a la dictadura, como a los guatemaltecos y todo eso—, y yo temblando, poniéndome los tefilín. Fue como una iniciación al activismo sagrado. Entonces yo sentí que estaba todo conectado. Cuando hablo de los chicos que están muriéndose de hambre en Gaza, no es una cuestión política para mí, es una cuestión espiritual, ética.

A mi viejo le decían el rabino rojo, qué se yo. Pero mi viejo no venía de la política, venía de la Torá, de los profetas, y yo también. Sí, habré leído Marx, Guattari o Murray Bookchin, pero el hálito ético viene de la traición profética: de Amós, Habacuc, Yeshayahu. Incluso antes, hay un par de personajes en la Torá que a mí me encantan y nadie habla de ellos: Eldad y Medad. Son dos que se pusieron a profetizar dentro del campamento. Y Josué viene y le dice a Moisés: “Mirá estos dos, están afuera del santuario”, y Moisés le responde: “¿Tenés celos de ellos? Ojalá todo el mundo hiciera eso”. Entonces, bueno, yo estoy más por ahí.

Porque en la antigüedad de Israel siempre estaban los reyes, los melajim, que hacían política y hacían las guerras y cobraban los impuestos. Después estaban los sacerdotes: “vení para acá, no, andá para allá, la sangre para acá, la sangre para allá”. Pero había una tercera voz, que era la voz profética, y de ahí yo vengo. Y cuando murió esa voz, murió el espíritu de Israel. Por eso el espíritu de Israel casi no se escucha. Tal vez Yeshayahu Leibowitz en Israel, pero eso fue hace mucho; hoy no hay casi nadie que hable de esa forma. Eso es terrible, porque quiere decir que nos transformamos en religiosos y políticos, y perdimos nuestro espíritu. Porque el pueblo judío no está acá para sobrevivir, sería patético si ese fuera nuestro mensaje. Lo único que quedó es el caparazón: “¡Hay que proteger al mensajero, porque nos están persiguiendo!”; como decía Salo Baron, es la versión lacrimógena del judaísmo. Pero, ¿cuál es el mensaje? “No sé, estoy muy ocupado protegiendo al mensajero, me están atacando”.

Creo que esos dos valores, que están en el kidush y en el hamotzi, son nuestra esencia: la verdad y el amor, la justicia y la paz, y no se pueden separar nunca. Y eso es como una paradoja que hay que abrazar. “Tzedek Tzedek Tirdof” (Justicia, justicia perseguirás – Deut. 16:20) dice dos veces “justicia” porque la justicia está compuesta por cómo yo veo la justicia, pero también como la ve mi enemigo. Yo no tengo la verdad, la tenemos todos juntos.

Lo mismo con shalom. Shalom no es paz. “Paz” es una palabra que viene del Imperio Romano. Ellos hacían paz deportando gente —como hacen ahora en Estados Unidos—, cobrándoles impuestos y prohibiéndoles hacer ciertas cosas y obligándolos a otras, como hablar latín. Y les daban un sello del emperador, Pax Romana. Pero eso no es shalom, no es salam. Shalom viene de la palabra shalem, “pleno”, y quiere decir que es como un rompecabezas, cada parte tiene que ser aceptada y abrazada.

«A mi viejo le decían el rabino rojo, pero él no venía de la política: venía de la Torá, de los profetas, y yo también»

Hablando de rompecabezas, hay un rasgo de tu escritura que es combinar palabras de modos muy particulares. Como si tuvieras que describir cosas para las que no alcanzan las palabras de nuestro idioma. Así nombrás sensaciones (“erección del corazón”), concepciones metafísicas (“nuestro latir vibra asombro radical en cada inhalación”) o estados del mundo (“Apartheid del corazón”). Ahora estamos hablando en un castellano perfecto, pero escribiste el libro en inglés y ahora se publica traducido al español. ¿Te sentís a veces atrapado entre lenguas? ¿O entre culturas? Porque saliste al mundo a buscar verdades profundas en un montón de culturas distintas. ¿Cómo se da esa combinación, en la escritura y también en esa búsqueda de unir conceptos que quizás no tienen traducción simple?

Voy a ser sincero, a veces me confundo, no sé en qué idioma escribir o hablar, pero es un problema de ricos, digamos, porque tengo muchos idiomas con los que hablar, y siento que eso me enriquece más que lo que me confunde. Yo hablo seis idiomas, árabe, portugués, francés, castellano, inglés, hebreo. Cuando estaba aprendiendo árabe, se me confundía con el portugués, que nada tienen que ver, pero están luchando por un mismo estante en el cerebro.

Pero yo aprendí cuando tenía cuatro o cinco años la palabra “interdependiente”, la palabra más larga que había aprendido en mi vida. Y la verdad es que me forjó, porque tiene que ver con relacionarse con todo, con que todo está relacionado y no hay una separación entre, qué se yo, el viejo Symns y la abuela Lakota. Son completamente diferentes, pero yo soy el puente. Yo soy el que vivió a Joanna Macy y al rabino Zalman Schachter Shalomi, el que vivió a Deleuze y a mi viejo. Y todo eso pasa dentro mío. Y no sólo con humanos: me pasó con árboles, con montañas, con ríos.

Y como vos decís, no todo tiene palabras. Yo estuve y estoy conectado con la cabalá, con ese camino. Cuando el escriba dibuja la letra caf (כ) con su pluma, la parte negra no es la letra sino es la entrada a la letra: ahí no está la caf, la caf en el pergamino blanco, en el espíritu de ese animal que pasó a ser el pergamino. Cada una de esas letras tiene por lo menos 600 mil interpretaciones, las almas que estaban ahí en el monte Sinaí cuando pasó todo eso, que no sabemos qué carajo pasó, pero algo pasó, porque seguimos hablando de eso.

Y traducir eso es imposible. Imaginate la Torá. ¡Moisés la rompió! Lo que él vivió ahí, eso no lo tenemos. Lo que tenemos de la Torá es muy poco. Es una traducción de una fotocopia de un fax que llegó con un número equivocado y después de que Moisés se enojó. Entonces, tenemos que drenar el espíritu de nuestras experiencias, no del texto. El texto es como Hansel y Gretel, son como las miguitas que dejaron para poder volver.

Acá en Argentina, tengo la sensación de que en general a los que hablan del espíritu nos parecen todos chantas. Salvo los psicoanalistas, ja ja. En cada página de libro aparecen, en media página aparece un fakir acá, con un maestro acá, cada uno en su búsqueda espiritual y artística. Te lo preguntar en argentino, ¿cómo hiciste para distinguir y decir “este es un chanta” o “este tiene algo que va a enriquecerme”?

Yo fui muy bendecido de tener maestros extraordinarios, los mejores en todas las tradiciones, y eso me lo inculcó mi viejo, porque tuve experiencias auténticas desde que nací. Yo nací en un campamento, en el Majané Ramá, y desde que nací, para mí la realidad era entre el fútbol y Dios y Jesús y Buda. Y mi viejo laburaba con curas y tenía en casa libros de todas las tradiciones. Y entonces la creatividad, el teatro, Shakespeare, Dante Alighieri, todo era uno; no había diferenciación en cuanto a sabiduría o espiritualidad. Sí había un hincapié en la Torá, porque mi viejo era rabino, pero yo mamé eso de chico. Mi viejo también fue bendecido por los mejores maestros de filosofía en la universidad: Buber, Heschel. Entonces yo reconozco maestros cuando los veo y reconozco chantas cuando los veo.

Una de las cosas más fáciles para reconocer a un chanta espiritual es cuando alguien no se sabe reír de sí mismo. Yo nunca conocí a un tipo serio que no fuera gracioso. ¡Estoy hablando muy en serio! El Dalai Lama, Jack Cornfield, Joanna Macy, Zalman, mi viejo: si la gente se sabe reír, es una buena señal. El humor es una medicina súper importante, y la gente que presenta la espiritualidad como solemne está meando fuera del tarro. La seriedad es sospechosa. Los chamanes que se la creen, yo no me los creo. Pero sí estuve con una ecuatoriana, una coya chiquita e increíble, y era un cago de risa. O el rabino Gershon Winkler, que es muy gracioso y sabe más de Talmud que cualquier rabino que conocí.

Entonces, el humor es una buena pista. Sobre todo, como decía Brisky, uno que no sea el humor asesino, que se ríe cuando se cae el otro, sino el humor que se ríe cuando te caés vos mismo. Me acuerdo de Thich Nhat Hanh, un maravilloso maestro budista zen, que fue propuesto al Premio Nobel de la Paz por Martin Luther King en la guerra de Vietnam; el tipo repartía comida entre el sur y el norte de Vietnam. Después se exilió en Francia y creó una comunidad, Plum Village, donde trajo palestinos e israelíes, era increíble. Y vino a Israel a un par de retiros, yo estuve con él y me acuerdo que estaban todos preparados para caminar con él, él lo llamaba walking meditation. Estaban todos muy serios, preparándose, respirando. Y el tipo nos miró y se empezó a reír y dijo: “Yo lo que les dije es que vamos a estar en silencio, no que vamos a estar serios. ¿Por qué están tan serios?” La espiritualidad no es solemne, y Dios tampoco.

«Nunca conocí a un tipo serio que no fuera gracioso. La seriedad es sospechosa. La espiritualidad no es solemne, y Dios tampoco»

En tu libro compartís muchos de estos aprendizajes pero también anécdotas; es también un libro de aventuras. ¿Esa mezcla es para esto, para que no sea solemne?

Yo siento que uno de mis fuertes es que soy auténtico, que no estoy escondiendo nada. La palabra vulnerable es muy parecida a la palabra venerable, ¿no? Cuando uno se hace vulnerable se transforma en venerable.

Yo creo que, sobre todo para alguien que está guiando o liderando movimientos, ser vulnerable es importantísimo. Y ser genuino y transparente. ¿Quién confía en un líder que no es transparente? Como con Trump, que los que lo votaron se están dando cuenta de que los usó. Creo que, para un artista, tener la confianza de sus lectores, de su público y de la gente que se relaciona con él es importantísimo.

En mi caso, la autenticidad es uno de los ejes de mi trabajo artístico. Yo soy radical de la palabra raíz. La palabra raíz tiene su raíz en el humus. Mi trabajo se concentra en relacionar al humano con el humus. De ahí viene la palabra humano. Lo mismo en hebreo: Adamá (tierra) y Adam (Adán, ser humano). Adam no era un hombre masculino, al principio era un hermafrodita; estaba todo ahí. Esa conexión con la tierra es algo que olvidamos. Como lo que hablábamos antes con respecto al paganismo, que está también en Argentina: “Antes de los españoles éramos civilizados”, decía Fontova. Hay una civilización que tiene que ver con la conexión del humano con el humus, con la tierra, y eso es muy importante en mi versión del movimiento hebreo profético.

«La conexión del humano con la tierra es muy importante en mi versión del movimiento hebreo profético»

Espero que tu conexión con el humus argentino sea fructífera. ¡Bienvenido!

Gabriel Meyer presentará Al borde del verbo en la Ciudad de Buenos Aires el domingo 3 de agosto a las 17 h. en Tzavta Usina Cultural, Villa Crespo, y firmará ejemplares del jueves 7 al domingo 10 de agosto a las 17 hs. en la FED (Av. Corrientes 6271). La entrada a ambas actividades es gratuita.

Finalmente, hará un show musical el jueves 14 de agosto a las 19hs en Chacabuco 974, San Telmo. Ahí, “Meyer convoca a un viaje de la intimidad emocional al éxtasis musical y la reflexión colectiva en 90 minutos de lecturas y canciones en hebreo, árabe, español, urdu y sánscrito, y una ronda final de conversación. Una experiencia vivencial más que la presentación del libro, el autor invita a un puente orgánico entre corazones y culturas que actúa como santuario en tiempos turbulentos”.

-

Agustín Jais (Buenos Aires, 1985) es artista y diseñador. Fundó el Club Cultural Matienzo, donde fue curador de exposiciones y director artístico de festivales y programas de residencia. Trabaja como consultor para organizaciones dedicadas a la educación judía y la inclusión social. Fue speaker en congresos internacionales, traductor de inglés y hebreo y docente de arte y cultura digital. Vivió en Jerusalem entre 2020 y 2023. Es presidente de AJLA.

Ver todas las entradas